求人票とは? 役割や記載すべき項目、求職者が重視する内容などを解説

「求人票」は企業が採用活動を行なうとき、自社の求人情報を求職者へ伝えるために必要となるもの。多くの場合、ハローワークなどに自社の求人票を掲載し、求職者からの応募を募ります。

本記事は採用活動に欠かせない求人票について、役割や記載すべき項目、求職者が重視する内容、応募が集まりやすい求人票をつくるポイントなどを解説します。求人票に書いてはいけない内容についても説明しますので、採用活動にお役立てください。

▼本記事をより分かりやすく解説した「応募が集まる求人票をつくるポイント|記載すべき内容・記載すべきでない内容」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼

目次[非表示]

- 1.求人票とは?

- 1.1.求人票の役割・目的

- 1.2.求人票と募集要項の違い

- 2.求人票に記載すべき項目

- 3.求人票に記載してはいけない内容

- 3.1.性別の限定

- 3.2.年齢による不当な制限

- 3.3.居住地域の限定

- 3.4.身体的特徴による制限

- 3.5.国籍や出自による制限

- 3.6.最低賃金を下回る待遇

- 3.7.事実ではない内容・誇張しすぎた表現

- 4.求人票で求職者が重視する項目

- 5.応募が集まりやすい求人票をつくるポイント

- 5.1.採用ターゲットを明確化する

- 5.2.自社の魅力を洗い出して言語化する

- 5.3.「わかる・できそう・やってみたい」を意識して書く

- 6.まとめ

求人票とは?

求人票とは企業が採用活動を行うとき、ハローワークや自社のホームページなどに求人情報を掲載するため必要となるものです。

求人票には企業が募集する仕事の内容や、賃金等の待遇、就業場所等の労働条件について詳しく記載されており、求職者にとって大切な情報源となります。

求人票の役割・目的

求人票の主な役割は、以下の3つです。

- 求職者へ自社の求人情報をアピールする

- 自社の採用活動における連絡窓口などを求職者へ伝える

- 法律にしたがって採用活動を行なう

前述したように、求人票は自社の求人情報をハローワークなどへ掲載するために作成されます。自社の求人情報を求職者へアピールし、応募を集める役割があるのです。

また求人票は、「記載する内容/記載してはいけない内容」が法律で決められています。きちんとした求人票を作成すれば、「法律を遵守して採用活動するクリーンな企業である」と自社を印象づけられるでしょう。

求人票を提出する先は、ハローワークや民間の求人媒体、大学・短期大学、専門学校などさまざまです。そのなかで最もよく使われる「ハローワークの求人テンプレート」を以下から無料でダウンロードしていただけます。ぜひご活用ください。

▼コピー&ペーストで応募が増えるハローワークの求人テンプレート

求人票と募集要項の違い

求人票と似ている言葉に「募集要項」があります。募集要項も業務内容・就業場所・給与などの求人情報を指す言葉であることから、求人票と混同されがちです。

求人票と募集要項の違いは、以下のように覚えておくとよいでしょう。

求人票 |

法律にしたがって作成し、求人情報を体系的にまとめた書類のこと |

募集要項 |

労働条件など、求人についてまとめた情報のこと |

つまり募集要項は、求人に関する情報のみを指す言葉ということです。そのため一般的には、「求人票に記載された募集要項」といった使い方をします。求人票と募集要項は、意味が異なる言葉なので覚えておきましょう。

求人票に記載すべき項目

続いて、求人票に記載すべき項目を7つ紹介します。求人票のフォーマットは求人媒体によって異なりますが、最低限記載すべき項目は共通しているので、チェックしておきましょう。

業務内容

求人で募集する業務内容を詳しく記載します。該当の業務をやったことがない求職者にも、内容がきちんと伝わるように、わかりやすく書きましょう。

たとえば営業職を募集する場合、ただ「営業」と書くよりも、「○○という法人向けサービスの訪問営業」などのように詳しく記載するのが大切です。

契約期間

募集する業務の労働契約期間を記載します。契約期間に定めがあるかどうかによって、応募先を決める求職者は多いものです。「無期雇用/有期雇用」「有期雇用の場合はいつまでの契約か」「契約更新はあるか」などを詳細に書きましょう。

就業場所・就業時刻

就業場所・終業時刻についても具体的に記載します。事業所が日本全国にある会社や、部署によって就業場所が異なる会社などは、しっかり記載しておかないと採用後に求職者とトラブルになる可能性があります。

また、労働者の生活が大きく変化する「転勤の有無」についても明記しておきましょう。

時間外労働の有無

所定労働時間を超えた、時間外労働があるかどうか記載します。時間外労働がある場合は、月平均時間もあわせて書いておきましょう。

忙しい時期だけ残業が増えるなど、限られたタイミングのみ時間外労働が発生する場合も同様です。「月末は時間外労働が生じる可能性があります(平均〇時間)」というふうに、求職者が該当する時期の就労時間をイメージできる書き方を心がけましょう。

休憩時間・休日休暇

休憩時間は「12:00~13:00」のように、具体的な時間を記載します。接客業など日によって休憩時間が異なる仕事の場合は、休憩が前後する可能性がある旨も書いておきましょう。

休日に関しては、毎週の休日数や休みとなる曜日だけでなく、「夏季休暇・年末年始休暇・特別休暇」などについても記載します。

賃金

基本給と手当てをそれぞれわかりやすく記載しましょう。試用期間中に賃金が下がる場合、昇給制度がある場合などは、その旨も書いておきます。

賃金に固定残業代(みなし残業代)が含まれる場合は、「何時間分の残業代がいくら含まれているのか」明記します。また、固定残業代を超えた時間外労働に対して、別途手当を追加で支給することも記載しておきましょう。

社会保険

採用となった労働者が「雇用保険・厚生年金保険・健康保険・労働災害補償保険」の4種類すべてに加入する場合は、社会保険完備と記載します。4種類のうち一部のみ加入対象となる場合は、加入する保険について明記しましょう。

求人票に記載してはいけない内容

ここからは、法令により「求人票に記載してはいけない」と定められている内容について解説していきます。以下の内容を記載すると、罰則を受ける可能性があるので注意しましょう。

性別の限定

性別を限定する内容は、男女雇用機会均等法により禁じられています。「男性募集・女性募集」のように性別を限定して求人を書くことはできません。

また、看護婦・保母・セールスマンなどのように、いずれかの性別を想起させる書き方も禁止されています。職種を表すときは「看護師・保育士・営業職」というように、性別を特定しない表現で記載しましょう。

年齢による不当な制限

採用活動において、年齢制限は原則禁止です。「定年年齢を採用の上限とする場合・若年層の長期的なキャリア形成を目的とする場合」など、法律で認められているケースに限り、例外的に年齢制限が可能となります。

採用時の年齢制限については、こちらの記事で詳しく解説しています。年齢制限を設けずに求める人材を採用するコツも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

▼採用で年齢制限は原則NG! 例外ケース・年齢制限なしで採用成功するコツ

居住地域の限定

「○○県○○市出身の方を募集」「就業場所まで30分以内で通勤できる方を募集」などのように、求職者の出身地や居住地域を限定して選考するのはNGです。

「親元からの通勤であるか/自宅からの通勤であるか」など、住まいを限定する内容を求人票に記載することも避けましょう。

身体的特徴による制限

健康状態・体重・身長・頭髪・容姿など、身体的特徴を採用選考の基準とすることはできません。身体的・精神的な障害に関して言及する内容も、差別につながるため記載NGです。

特定のスキルや能力をもつ人材が欲しい場合は、以下のように保有資格で応募を制限するとよいでしょう。

例:ドライバーを採用したい場合 |

NGな表現:視力が○○以上の方を募集 |

OKな表現:準中型免許・中型免許・大型免許いずれかを保有している方 |

視力は身体的特徴にあたるため表記できませんが、免許については記載できます。また「免許を有している=運転に問題ない視力がある」ということなので、上記の書き方でも十分に求める人物像に近い人材を採用できるでしょう。

国籍や出自による制限

近年では外国人採用に注目が集まるようになっていますが、採用活動で国籍や出自による制限をかけることは禁止されています。求人票に特定の国籍や人種を書いて人材を募集すると、差別的表現となってしまうからです。

また、「国籍不問・外国人留学生の方歓迎」といった書き方も、差別的ととらえられるため避けましょう。語学力などを応募資格としたいときは、人材に求める「経験・能力・資格」を求人票に記載するのがおすすめです。

最低賃金を下回る待遇

最低賃金を下回る待遇で求人を出すことはできません。事業者が労働者へ支払う賃金は、「最低賃金法」で都道府県ごとに定められている最低賃金と同じか、上回っている必要があります。

最低賃金については、以下の記事にまとめています。近年、最低賃金は引き上げ傾向となっています。引き上げへの採用対策なども紹介していますので、参考にしてください。

▼2023年の最低賃金|引き上げによる企業への影響や採用対策も解説

事実ではない内容・誇張しすぎた表現

当然ではありますが、求人票に事実ではない内容や、誇張しすぎた表現を記載するのはNGです。実際よりも給与を高く書いたり、産休育休の取得率を水増ししたりするなど、嘘をついてはいけません。

自社を良く見せたいからといって、求人票に嘘を記載すると、採用後に求職者と訴訟トラブルが起こる可能性があります。採用活動は誠実に行ないましょう。

求人票で求職者が重視する項目

求職者により個人差はありますが、一般的に求人票で重視される項目は以下の4つです。

- 業務内容

- 就業場所・労働環境

- 賃金・待遇

- 休日

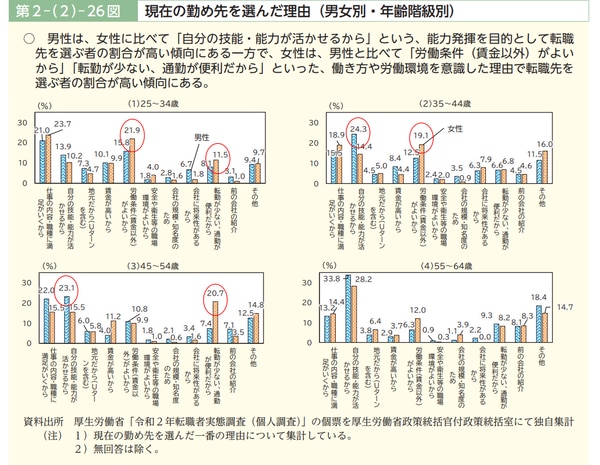

また以下のグラフは、厚生労働省が実施した転職者の動向調査です。男女別・年齢別で「現在の勤め先を選んだ理由」について数値化されています。

出典:厚生労働省「令和4年版 労働経済の分析 -労働者の主体的なキャリア形成への支援を通じた労働移動の促進に向けた課題-第Ⅱ部 第2章 第3節 転職者の実態」

グラフを見ると、年齢や性別によるバラつきはあるものの、「自分の技能・能力を活かせる」「労働条件(賃金以外)がよい」「転勤が少ない・通勤が便利」という項目の数値が高くなっているとわかります。

上記に該当する部分を求人票にわかりやすく記載し、入社後のライフスタイルをイメージできるようにすると、求職者の目を惹きやすいといえるでしょう。また、上記の項目をしっかりと明記することが、自社の魅力づけにつながるともいえます。

応募が集まりやすい求人票をつくるポイント

せっかく求人票をつくるなら、応募が集まりやすいものを作成したいですよね。最後に、応募が集まりやすい求人票をつくるためのポイントを3つ紹介します。

法律で定められた内容を淡々と記載するだけでなく、以下の3点を意識して作成すると、他社と差別化された魅力的な求人票ができるでしょう。

採用ターゲットを明確化する

求人票を書く前に、自社の採用ターゲットを明確化しておきましょう。自社で採用したい人材の人物像(=採用ターゲット像)を具体的に定め、その人に刺さりそうな文章を考えていくのです。

ただ漠然と作成した求人票よりも、ターゲットを定めて書いた求人票の方が、採用したい人物像に近い求職者から注目されやすくなります。

採用ターゲットを決めるときは、保有スキル・業務経験・人柄などの項目において、どんな要素をもった人材を採用したいのか、具体的に考えていきます。採用ターゲットの決め方はこちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

▼採用ターゲットを決めて訴求力アップ! 決め方やポイントを解説

自社の魅力を洗い出して言語化する

採用ターゲットを定めたら、自社の魅力を洗い出して言語化します。求人票はある程度フォーマットが決まっていますが、限られた情報量のなかで、自社の魅力を求職者へ端的に訴求することが大切です。

数ある自社の魅力のうち、「競合他社と差別化できそうな要素」「採用ターゲットに刺さりそうな要素」をピックアップして求人票へ記載しましょう。会社の魅力を明確化する方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。

▼会社の魅力を効果的に伝える方法とは? 魅力の考え方・洗い出し方も解説

「わかる・できそう・やってみたい」を意識して書く

採用ターゲットと自社の魅力を明確化できたら、実際に求人票を作成していきます。応募したくなる求人票には、以下の3つの要素が共通しています。

- わかる(仕事内容がわかりやすく書かれている)

- できそう(教育・研修制度がきちんとしている様子がわかりやすく書かれている)

- やってみたい(仕事内容・会社の魅力がわかりやすく書かれている)

求職者が求人票を見たときに、業務内容が明確で「自分にもできそう!やってみたい」「この会社で働きたい」と感じられるような書き方をすると、応募数を増やせる可能性が高くなります。

応募したくなる求人票の書き方は、以下の記事で詳しく解説しています。自社で求人票を作成する方は、ぜひお役立てください。

▼応募したくなる求人広告の作り方|コピーライターが具体例つきで解説

まとめ

求人票は企業が採用活動をするにあたり、ハローワークなどの求人媒体に自社の求人情報を掲載するためつくるものです。一般的には「法律にしたがって作成し、求人情報を体系的にまとめた書類のこと」を指します。

求人票には業務内容や、賃金などの待遇、就業場所などの労働条件が詳しく記載されており、求職者にとって重要な情報源となります。

求人票をつくるときは、各求人媒体のフォーマットにしたがい、法律によって定められた「記載すべき内容/記載してはいけない内容」をしっかりと確認して作成しましょう。

限られたフォーマットのなかでも、「採用ターゲットへ自社の魅力をアピールする」「求職者が『わかる・できそう・やってみたい』と感じられるような表現で書く」などのポイントを意識して作成すると、応募の集まりやすい魅力的な求人票となるでしょう。

とはいえ、実際に求人票を書くとなると、「自社の魅力をどう表現すればいいかわからない」「仕事内容が複雑でわかりやすく説明できない…」など、困ってしまう方は多いでしょう。求人の作成にお悩みの方は、ぜひ「エン転職」へご相談ください。

エン転職は1000万人以上の会員数を誇る、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。エン転職の強みの1つとして、「求人広告の質の高さ」があげられます。

エン転職は業界内でも珍しく、営業とは別に、取材専門の「ディレクター」と求人専門の「コピーライター」を自社で雇用・育成。プロの目線で、企業や仕事の魅力が最大限伝わる求人を作成します。

求人広告の質が高いため、『エン転職』は「求人広告賞」を2018年から2021年まで4年連続受賞中。過去18回の開催のうち、半数を超える通算10回をエン転職が受賞しています。

採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、お気軽にご相談ください。

▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

他にもエン転職には採用を成功に導く様々な特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますので合わせてご覧ください。

▼エン転職のサービス紹介サイト

▼本記事をより分かりやすく解説した「応募が集まる求人票をつくるポイント|記載すべき内容・記載すべきでない内容 」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼