採用基準とは? 設定方法やポイント、注意点、人材の適切な見極め方を紹介

採用基準とは「自社に適した人材を採用するために必要な、選考における評価基準」のことです。採用基準を設定しておくと、採用選考の効率化や、採用ミスマッチの防止などに役立ちます。

本記事では採用基準について、設定方法や設定する際に気を付けるべきポイント、採用基準を用いた見極め方法などを解説します。「採用選考の質を向上させ、自社に定着・活躍してくれる人材を確保したい」とお考えの方は、ぜひ本記事を参考に採用基準を設定してみてください。

目次[非表示]

- 1.採用基準とは?

- 1.1.採用基準を設定する重要性

- 1.2.採用基準を設定する目的・メリット

- 1.3.採用基準が適切でないときに生じる問題

- 2.採用基準で重視すべき要素

- 3.新卒採用と中途採用の採用基準の違い

- 4.採用基準を設定する方法・手順

- 4.1.採用目的を定める

- 4.2.求める人物像を明確化する

- 4.3.コンピテンシーを明確にする

- 4.4.評価項目を定める

- 4.5.評価基準を設定する

- 5.採用基準を設定するときのポイント・注意点

- 5.1.人間性とスキル面どちらもバランスよく設定する

- 5.2.現場の意見を反映させる

- 5.3.経営方針に適した採用基準を設ける

- 5.4.「本人に責任のない事項」を採用基準にしない

- 5.5.「本来自由であるべき事項」を採用基準にしない

- 6.採用基準を活用して人材を見極める方法

- 7.まとめ

採用基準とは?

採用基準とは、「自社に適した人材を採用するために必要な、選考における評価基準」のことです。採用基準を設定すると、採用担当者の主観的判断による、企業と求職者のミスマッチなどを防ぎやすくなります。

採用基準を設定する重要性

明確な採用基準を設定しておくことで、採用担当者が客観的に応募者を評価しやすくなります。応募者が自社に適した人材であるかどうかを判断しやすくなるので、合否判定の難易度が下がり、選考プロセスを効率的に進められるようになる利点もあります。

採用基準を設定する目的・メリット

採用基準を設定する主な目的は、「一定の基準を設けて求職者を公平に評価し、自社に適した人材を見極めやすくすること」です。また採用基準には、人材を見極めやすくなるほかにも、以下のようなメリットがあります。

- 採用担当者が主観で応募者を評価してしまう事態を防げる

- 人材評価の難易度が下がり、選考効率化につながる

- 採用ミスマッチを防いで早期退職の防止につながる

明確な判断基準があると、採用担当者が複数いる場合でも、主観的判断によって応募者への評価がバラつくのを防げるようになります。

また、人材を判断する基準が何もない状態で選考するよりも、採用の難易度が下がって効率化につながるほか、自社に適さない人材を採用して早期退職されるリスクも防止しやすくなります。

採用基準が適切でないときに生じる問題

先にも述べたように、採用基準には「人材を見極めやすくなる」「採用担当者の主観的判断によるミスマッチを防げる」などのメリットがあります。逆に言えば、採用基準を設定せずに選考すると、誤った判断により企業と求職者のミスマッチが起こりやすくなるのです。そして、このミスマッチが起こった結果、早期離職につながってしまう場合もあるでしょう。

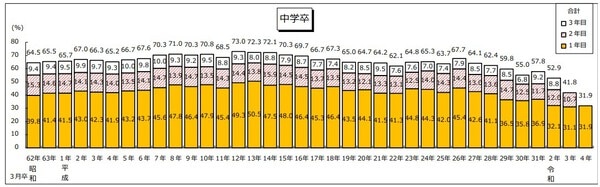

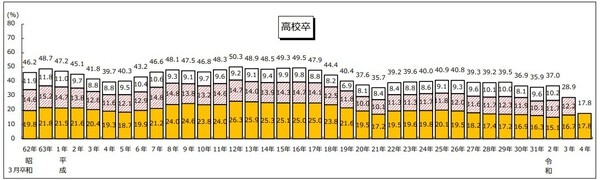

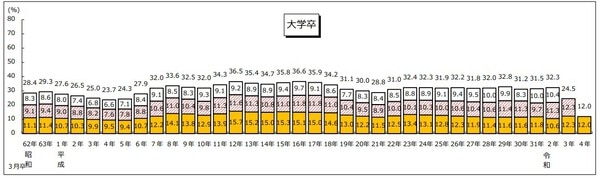

上記の図は、入社3年以内の早期離職率に関する直近令和2年のデータです。入社3年目までの社員の離職率を「中学卒」「高校卒」「大学卒」に分けて、学歴別に分析しています。

■中学校 卒業者:52.9%

■高校 卒業者:37.0%

■大学 卒業者:32.3%

※参照:厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

学年によって偏りはありますが、「入社3年で3割」が離職している状況です。

こうした早期離職を防止するためにも、採用基準を設けることは重要です。また、早期離職防止以外にも、採用担当者間での意見の食い違いや、判断ミスを防ぐためにも、採用基準を設けることは重要といえます。

また、採用基準を適切にすること以外に実践できる早期離職の防止方法は以下の記事でも紹介しておりますので、あわせてご参考ください。

▼従業員の離職防止マニュアル|離職のメカニズムと、防止策を解説!

採用基準で重視すべき要素

採用基準を設定するときは、スキルフィットとカルチャーフィットの両方を重視する必要があります。

スキル・知識・経験

スキルフィットとは、人材のもつ技術や能力が、募集業務やポジションに適している様子を指す言葉です。応募者が自社の募集業務に適した能力をもっているか見極めるため、選考過程で「スキル・知識・経験」をチェックしましょう。

応募者のスキル・知識・経験は、履歴書や職務経歴書に記載された内容で確認できるほか、採用面接でもチェックできます。「仕事での成功体験を教えてください」「○○のスキルはどのようにして習得しましたか?」など業務にかかわる質問をすることで、業務遂行能力がどの程度備わっているか見極められるでしょう。

人柄・価値観

カルチャーフィットとは、人材が企業の文化や社風に適している様子を指す言葉です。スキルが十分であっても、企業風土に馴染めないと早期離職につながる可能性があるため、応募者の人柄・価値観・考え方などの内面も確認しておく必要があります。

応募者の人柄・価値観・考え方などが、自社に適しているか見極める方法や手順については、以下の記事で詳しく解説しています。

▼カルチャーフィットとは? 採用に取り入れる手順や見極め方を解説

新卒採用と中途採用の採用基準の違い

採用基準を設定するときは、新卒採用と中途採用で分けて考えた方がよいでしょう。新卒採用と中途採用では、重視すべき要素が異なるからです。

新卒採用は、対象が「学生」になります。基本的には社会人経験がない人が対象になるため、人材の保有スキルよりも「価値観・熱意・誠実性・協調性・仕事へのポテンシャル」などを判断できる基準が重要となります。

中途採用では、人材の「保有スキル・知識・業務経験・前職での貢献度」などを評価できる基準を設け、応募者がどの程度、自社の戦力となれるのか判断する必要があります。

新卒採用と中途採用の採用基準は別々で考えて設定し、入社後に育成・活躍しやすい人材を採用できるようにしましょう。

採用基準を設定する方法・手順

ここからは、採用基準を設定する方法・手順を解説します。以下のやり方にしたがって、自社に適した採用基準を考えてみましょう。

採用目的を定める

まずは採用基準の前に、採用の目的を定めます。「何のために採用をするのか?」が明確でないと、どんな人材を求めるべきなのか決められないからです。

たとえば「営業を採用したい」という場合、以下のように複数の目的が考えられます。

採用の目的 |

求めるべき人材 |

自社の商品やサービスを開発したい |

営業しながら顧客の声を聞いて、新しい商品のアイデアを提案できる人材 |

営業チームを組織として強化し、業績を上げたい |

既存社員の育成も任せられるような、スキルと経験が豊富な人材 |

同じ「営業を採用したい」と考えているケースでも、採用の目的次第で求める人物像が大きく変わります。求める人材がブレないように、まずは採用目的を明確に定めましょう。

求める人物像を明確化する

採用目的を明確化したら、求める人物像を定めていきます。採用目的を達成できる人材とはどんな人なのか、保有スキル・業務経験・性格特性などを考えて、具体的な人物像を決めましょう。

ポイントは「経験や資格」だけじゃなく、「性格や価値観」なども考慮することです。例えば、「黙々と作業することが求められる仕事」に「人と話すのが好きな人」を採用すると、ミスマッチになりかねません。どのような性格・価値観の人が活躍しやすいか、入社後に離職しづらいかという視点で検討しましょう。

コンピテンシーを明確にする

求める人物像を定める際に、コンピテンシーを明確にするのもおすすめです。コンピテンシーとは、高パフォーマンスな人物に共通する行動特性や思考傾向のこと。

自社で高いパフォーマンスを発揮している社員に共通する特性を洗い出して分析し、同じ傾向のある応募者を採用できるようにしておくと、自社に適した優秀な人材を確保できる可能性が高くなります。

優秀な社員に適性検査を受けてもらい、その結果を分析してみると、自社のコンピテンシーが明確となり、同じ特徴のある人材を見極めやすくなるでしょう。

適性検査を行なう場合は、エン・ジャパン株式会社が考案したTALENT ANALYTICS(タレントアナリティクス)がおすすめです。詳しくは以下の記事をご覧ください。

▼エン・ジャパンの適性検査「TALENT ANALYTICS」とは?人材の見極めで悩む方、必見!

評価項目を定める

採用目的と求める人物像を設定したら、評価項目を決めていきます。一般的によく使われる評価項目には、以下のようなものが挙げられます。

- コミュニケーション能力

- 主体性・協調性

- 身だしなみ・態度

- 論理的思考力

- 価値観・考え方

- 保有スキル・知識

- 業務経験

- 仕事への意欲・熱意

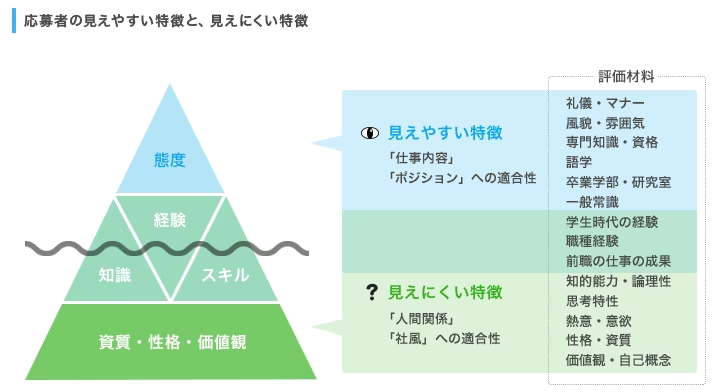

評価項目は応募者を多角的に評価できるよう、以下の図の「見えやすい特徴と見えにくい特徴」を意識して定めましょう。

また、評価項目はあまり増やしすぎると採用担当者の負担になってしまいます。多くても20~30個程度にしておくのがおすすめです。

評価基準を設定する

人材を評価する項目まで決まったら、最後に評価基準を設定します。評価項目に対して「何をもってよしとするのか」「どの程度まで出来ていればよしとするのか」といった評価の尺度を決めていくイメージです。

以下の「評価項目に対する評価基準の例え」の表を参考に、各項目の評価基準を定めてみましょう。

評価項目 |

評価基準 |

仕事の実績 |

|

コミュニケーション能力 |

|

主体性 |

|

採用基準を設定するときのポイント・注意点

つぎに、採用基準を設定するときに大切なポイントと注意点をご説明します。以下のポイントを押さえておくと、自社に適した人材を採用しやすくなるでしょう。

人間性とスキル面どちらもバランスよく設定する

採用基準を設定するときは、人間性とスキル面どちらもバランスよく基準を定めるようにしましょう。どちらか一方だけにしか基準を設けず、応募者に対して偏った判断をしてしまうと、自社に適さない人材を採用する恐れがあります。

人間性が良くても、仕事に適したスキルや経験がない場合、業務遂行に支障が出るかもしれません。その逆に、スキルが高くても人間性に問題があると、「社内に馴染めない・現場の人間関係に悪影響を及ぼす」などのトラブルが生じる可能性があるでしょう。

現場の意見を反映させる

採用基準を設定するときは、実際に業務を担当する現場社員の意見を反映させましょう。現場社員の意見を取り入れずに設定すると、「必要なスキルがない人材や、現場の風土に適さない人材を採用してしまった」などのミスマッチが生じる可能性があります。

・求める人物像を定める段階で、現場社員にヒアリングを行なう

・コンピテンシーを分析する際、現場社員で優秀な人に適性検査を受けてもらう

こういった取り組みを行ない、業務の現場に適した人材を採用できるようにしましょう。

経営方針に適した採用基準を設ける

現場の要望との兼ね合いが難しいところではありますが、「企業の人員を確保すること」と「企業を経営すること」は密接に関係しているため、経営方針に適した採用基準を設けることも大切です。

企業が存続していくためには、業績を上げ続けなくてはなりません。そのため、企業の経営ビジョンや事業方針、それらにともなう社員の育成計画に適合できる人材を採用する必要があります。

採用基準を設けるときは、現場の声を取り入れるとともに、「経営方針や事業計画に適しているか?」という視点も忘れないようにしましょう。

「本人に責任のない事項」を採用基準にしない

「本人に責任のない事項」を採用基準にすると、就職差別につながる恐れがあります。厚生労働省では、「本人に責任のない事項」として以下の項目を挙げています。該当する事項を避けて、採用基準を設定しましょう。

採用選考で配慮すべき事項 |

その例 |

本人に責任のない事項 |

|

「本来自由であるべき事項」を採用基準にしない

「本人に責任のない事項」を採用基準にすると、就職差別につながる恐れがあります。厚生労働省では、「本人に責任のない事項」として以下の項目を挙げています。該当する事項を避けて、採用基準を設定しましょう。

採用選考で配慮すべき事項 |

その例 |

本来自由であるべき事項 |

|

採用基準を活用して人材を見極める方法

最後に、採用基準を活用して人材を見極める方法について解説します。「書類選考・適性検査・面接」といった人材を見極める段階別に解説しますので、ぜひお役立てください。

書類選考で見極める

書類選考では、応募者が提出した履歴書や職務経歴書などをもとに選考を行ないます。「保有資格や経験が自社の業務に適しているか」など、記載された内容はもちろん、以下のような項目も書類選考で人材を判断する基準となります。

- 要点がまとまっていて読みやすい文章を書けているか

- 文字の書き方や文章は丁寧か・真面目さがうかがえるか

- 宛名の書き方などはビジネスマナーを守っているか

- 提出期限をきちんと守っているか

適性検査で見極める

採用選考で適性検査を実施する場合は、検査結果も採用の基準となります。

- 自社で重要視する項目のスコアが高いか

- 思考特性・行動特性などが任せたい業務に適しているか

適性検査を行なうと、性格的な特性や価値観など、目に見えない応募者の特徴が数値で可視化されます。書類選考や面接だけで人材を見極めるのが難しいと感じる場合は、実施するとよいでしょう。

適性検査の詳しい内容などは、こちらの記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

▼適性検査とは? 主な目的や実施方法、種類などを徹底解説

面接で見極める

面接で人材をしっかり見極めるには、面接評価シートを作成するのがおすすめです。面接評価シートとは、採用時の評価項目や評価基準、応募者を評価するための質問内容などを一覧でまとめたシートのことです。

面接評価シートを作っておくと、面接官によって応募者への評価がバラバラになってしまう事態を防げます。質問内容が一覧になっているため、聞き忘れも防止できるでしょう。

▼質問例つきの「面接評価シート」テンプレートは、以下から無料でダウンロードいただけます。ぜひ採用活動にお役立てください。

まとめ

採用基準とは、「自社に適した人材を採用するために必要な、選考における評価基準」のこと。採用基準には、「人材を見極めやすくなる」「採用担当者の主観的判断によるミスマッチを防げる」などのメリットがあります。

採用基準は、以下の手順で設定するのがおすすめです。

- 採用目的を定める

- 求める人物像を明確化する

- 評価項目を定める

- 評価基準を設定する

採用基準は、現場の声を適宜取り入れつつ、経営方針にも適したものにしましょう。採用基準をきちんと設けて、担当者の主観に頼らない公平な評価ができるようになると、自社に定着する人材を採用しやすくなるでしょう。

「入社後に定着・活躍してくれる人材を採用したい」とお考えであれば、ぜひ『エン転職』をご活用ください。エン転職は1000万人の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。

エン転職では、求人に「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目を設けることで、入社後に定着しづらい人や、活躍しづらい人からの応募をあらかじめ防ぎ、「早期離職の防止」「入社後のミスマッチの軽減」を実現しています。

早期離職の原因のひとつは、入社後ギャップ。「思ったよりキツイ…」「求人には書いていなかった…」という不満が退職に繋がります。

エン転職の求人広告は、仕事の厳しい側面をあらかじめ求人上で伝えて、それでも働きたいと思わせる意欲を醸成します。こうした取り組みにより、エン転職経由の入社者の定着率は格段に高いとご好評いただいております。

入社後に定着・活躍してくれる人材を採用し、採用成功率を高めたいとお考えの方は、以下のエン転職お問い合わせ窓口よりお気軽にご相談ください。

▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

他にもエン転職には採用を成功に導く様々な特徴があります。エン転職の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますので合わせてご覧ください。

▼エン転職のサービス紹介サイト