トライアル雇用とは? 種類や助成金、メリット、試用期間との違いなどを解説

「トライアル雇用」とは、就業経験の不足やスキル不足などの理由で就職が困難な人材を、企業が原則3ヶ月間トライアルで雇用し、適性を見極めたうえで無期雇用へ移行できる制度のことです。

トライアル雇用を実施し、一定の条件を満たした企業には、国から助成金が支給されます。しかし、制度がやや複雑であるため、「トライアル雇用を実施するにはどうしたらいいの?」「トライアル雇用のメリットって何?」と疑問をお持ちの方も多いでしょう。

そこで本記事では、トライアル雇用の種類や対象者、助成金について解説します。メリット・デメリットや試用期間との違い、導入時の注意点なども紹介しますので、トライアル雇用の実施をご検討の方は、ぜひお役立てください。

※ なお、本記事で紹介する助成金などの情報は、2025年2月時点のものです。最新の情報は、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください。

目次[非表示]

- 1.トライアル雇用とは?

- 1.1.トライアル雇用の仕組み

- 2.トライアル雇用の種類・対象者・助成金

- 2.1.一般トライアルコース

- 2.2.障害者トライアルコース

- 2.3.障害者短時間トライアルコース

- 2.4.若年・女性建設労働者トライアルコース

- 3.トライアル雇用のメリット

- 3.1.採用コストを削減できる

- 3.2.採用ミスマッチを予防できる

- 3.3.条件に合わない場合は契約解除できる

- 4.トライアル雇用のデメリット

- 4.1.人材育成に時間と手間がかかる

- 4.2.申請や手続きの事務負担がかかる

- 4.3.助成金を得るためのスケジュール管理が必要

- 5.トライアル雇用と試用期間・研修期間の違い

- 5.1.トライアル雇用と試用期間の違い

- 5.2.トライアル雇用と研修期間の違い

- 6.トライアル雇用を導入するときの流れ

- 7.トライアル雇用を導入する際の注意点

- 8.まとめ

トライアル雇用とは?

「トライアル雇用」とは、就業経験の不足やスキル不足などの理由で就職が困難な人材を、企業が原則3ヶ月間トライアルで雇用し、適性を見極めたうえで無期雇用へ移行できる制度のことです。厚生労働省のウェブサイトでは、トライアル雇用を以下のように説明しています。

「トライアル雇用」は、職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を原則3か月間試行雇用することにより、その適性や能力を見極め、期間の定めのない雇用への移行のきっかけとしていただくことを目的とした制度です。労働者と企業がお互いを理解した上で無期雇用へ移行することができるため、ミスマッチを防ぐことができます。

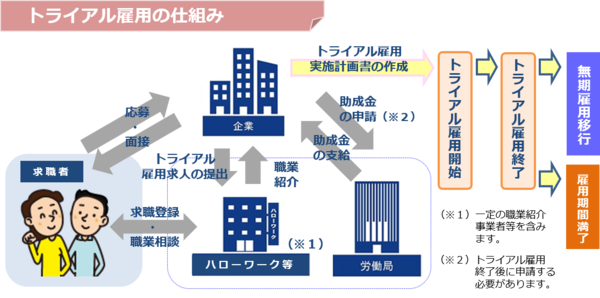

トライアル雇用の仕組み

トライアル雇用は、原則ハローワークを経由して行なわれます。トライアル雇用を実施する企業が、トライアル雇用求人をハローワークに提出。その後、ハローワーク経由で求職者とマッチングし、面接選考などを行なったうえでトライアル雇用開始となります。

トライアル雇用を実施し、所定の申請手続きを行なった企業には、国から助成金が支給されます。トライアル雇用の具体的な仕組みは、以下の図の通りです。

なお、厚生労働省ではハローワークのほかに、「トライアル雇用助成金を取り扱うにあたり、雇用関係給付金の取り扱いにかかわる同意書を労働局に提出している職業紹介事業者でも、トライアル雇用の紹介ができる場合がある」としています。

職業紹介事業者の詳細は、厚生労働省「雇用関係助成金を取り扱う職業紹介事業者等」に資料がまとまっていますので、ぜひご覧ください。

トライアル雇用の種類・対象者・助成金

トライアル雇用には、以下のような種類があります。

- 一般トライアルコース

- 障害者トライアルコース

- 障害者短時間トライアルコース

- 若年・女性建設労働者トライアルコース

それぞれ対象者や助成金の金額などが異なります。ここからは、トライアル雇用の種類や対象者、助成金について詳しく解説します。

※ 本章で紹介する制度内容は、2025年2月時点の情報です。制度は不定期で改正されますので、最新情報は厚生労働省のウェブサイトなどをご確認ください。

一般トライアルコース

「一般トライアルコース」とは、就業経験の不足などから就職が困難な人材を、企業が原則ハローワークを経由して3ヶ月間トライアルで雇用し、業務適性などを見極めたうえで無期雇用契約へ移行できる制度のことです。

求職者の早期就職や雇用機会の創出、企業との雇用ミスマッチの防止などを目的に運用されています。一般トライアルコースの対象者や助成金の支給条件などは、以下の通りです。

対象者 |

次の1~4のいずれにも該当する者

|

雇入れ条件 |

|

助成金の支給額 |

|

助成金の支給額は、制度の対象となる労働者が、実際に就労した日数などにより減額となる場合があります。また、トライアル雇用助成金の支給対象は、社会の状況により、適宜変更されることがあります。

一般トライアルコースの最新情報について、詳しくは厚生労働省の「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)」をご確認ください。

障害者トライアルコース

「障害者トライアルコース」とは、ハローワーク等の職業紹介により、就職が困難な障がい者の早期就職や雇用機会の実現を図る制度です。

一般トライアルコースと同様に、企業側が原則3ヶ月間、対象となる労働者をトライアルで雇用し、職務適性などを見極めたうえで無期雇用契約へ移行します。(対象労働者が精神障害の場合は、最長12ヶ月間トライアル雇用が可能)

障害者トライアルコースの対象者や、助成金の支給条件などは以下の通りです。

対象者 |

次の1と2の両方に該当する者

|

雇入れ条件 |

|

助成金の支給額 |

|

なお、令和3年4月1日から、障害者トライアル雇用制度が拡充され、「テレワークによる勤務を行なう場合は、トライアル雇用期間を6ヶ月まで延長可能」と定められました。

障害者トライアルコースに関する最新の情報は、厚生労働省の「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」をご確認ください。

障害者短時間トライアルコース

「障害者短時間トライアルコース」の主な条件や目的は、前述した障害者トライアルコースとほぼ同様です。ただし、所定労働時間や対象労働者などがやや異なります。

障害者短時間トライアルコースは、雇入れ時の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、対象労働者の体調や適応状況に応じて、トライアル雇用期間中に20時間以上とすることを目指す制度となっています。

障害者短時間トライアルコースの対象者や、助成金の支給条件などは以下の通りです。

対象者 |

継続雇用となる労働者としての雇入れを希望している者で、なおかつ障害者短時間トライアル雇用による雇入れを希望している精神障害者または発達障害者 |

雇入れ条件 |

|

助成金の支給額 |

対象労働者一人につき、月額最大4万円(最長12ヶ月間) |

なお、障害者トライアルコースに関する最新の情報は、厚生労働省の「障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース」をご確認ください。

若年・女性建設労働者トライアルコース

「若年・女性建設労働者トライアルコース」とは、35歳未満の若年者や女性を一定期間トライアル雇用する中小建設事業主に対して、助成金を支給する制度です。

ほかのコースと同様に、若年・女性建設労働者トライアルコースを利用する中小建設事業主は、対象労働者を原則3ヶ月間トライアル雇用し、職務適性などを見極めたうえで、無期雇用契約へ移行することができます。

若年・女性建設労働者トライアルコースの対象者や、助成金の支給条件、事業主の要件などは以下の通りです。

対象者 |

トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)の対象となった者のうち、次の1・2のいずれも満たす者

|

対象となる「中小建設事業主」の要件 |

以下の1~4の要件をすべて満たす中小建設事業主

|

助成金の支給条件 |

対象となる中小建設事業主の要件をすべて満たしたうえで、一般トライアルコースまたは障害者トライアルコースにおいて、助成金の支給決定を受けた事業主であること |

助成金の支給額 |

|

若年・女性建設労働者トライアルコースに関する最新の情報は、厚生労働省の「トライアル助成金(若年・女性建設労働者トライアルコース)」をご確認ください。

なお、人材を採用・雇用する際に使える助成金は、トライアル雇用のほかにも複数あります。代表的なものを以下の記事にまとめてありますので、ぜひご覧ください。(※各助成金についての最新情報は、厚生労働省のウェブサイトをご確認ください)

▼人材採用に活用できる4つの助成金。受給要件と申請方法は?

トライアル雇用のメリット

続いて、企業がトライアル雇用を実施するメリット・デメリットを解説します。まずは、メリットを詳しく見ていきましょう。

採用コストを削減できる

トライアル雇用は、原則として企業がハローワークにトライアル雇用求人を出し、制度の対象となる求職者の紹介を受けて実施します。ハローワークは求人を出す際、料金不要であるため、求人広告費がかかりません。

また、トライアル雇用を実施し、所定の申請手続きを行なった企業には、国から助成金が支給されます。一般的な採用活動に比べて、金銭的メリットがあるため、採用コストを削減したい企業に適した制度といえるでしょう。

なお、採用コストの削減方法については、以下の記事でも解説しています。採用コストの相場なども解説していますので、ぜひあわせてご覧ください。

▼採用コスト|一人当たりの平均相場と削減方法6選

採用ミスマッチを予防できる

トライアル雇用を実施する企業は、原則3ヶ月間、制度対象の労働者を試行雇用できます。企業は労働者を無期雇用するか否かを、実際にトライアル雇用したうえで決められるため、ミスマッチの防止につながるでしょう。

なお、採用ミスマッチを予防する対策については、以下の記事でも詳しく解説しています。従業員の早期離職などにお悩みの方は、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼採用ミスマッチの理由とは? 早期離職を防ぐための4つの対策

条件に合わない場合は契約解除できる

トライアル雇用の期間満了後、無期雇用契約に移行するか否かは、企業側の意向で判断することが可能です。原則として、企業側に無期雇用の義務はありません。条件に合わない場合は、労働者との雇用契約を解除できます。

ただし、トライアル雇用期間中に、何らかの理由で労働者との雇用契約が終了した場合は、助成金が減額になるなどのデメリットもあるため注意しましょう。

トライアル雇用のデメリット

次に、トライアル雇用のデメリットを3つ解説します。

人材育成に時間と手間がかかる

基本的に、トライアル雇用は「就業経験の不足・スキル不足などの理由により、就職が困難な人材」を対象とする制度です。業務未経験の人材や、ブランクのある人材が対象となる場合がほとんどであるため、企業としては教育・育成に時間と手間がかかります。

また、トライアル雇用を実施するにあたり、自社の教育体制を再構築しなくてはならない場合もあるでしょう。トライアル雇用は、即戦力人材を確保したい企業や、専門性の高い業務に就けるハイスキル人材を探している企業などには、適さない可能性が高いといえます。

申請や手続きの事務負担がかかる

トライアル雇用を実施するときは、「ハローワークにトライアル雇用求人を提出する」「助成金の申請手続きを行なう」などの事務負担がかかります。トライアル雇用を使って雇入れた労働者が増えるほど、手続きは煩雑化するため、採用担当者や事務担当者の業務負担が増加するでしょう。

助成金を得るためのスケジュール管理が必要

企業がトライアル雇用助成金を受給するためには、以下のような条件を満たす必要があります。

|

出典:厚生労働省「トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)のご案内」

各手続きや書類の提出には期限があるため、スケジュールを正確に管理しなくてはなりません。期限を過ぎると、助成金を受給できなくなってしまうので注意しましょう。

トライアル雇用と試用期間・研修期間の違い

試用期間や研修期間という用語は、トライアル雇用と混同されやすいものです。本章では、トライアル雇用と試用期間・研修期間の違いを解説します。

トライアル雇用と試用期間の違い

試用期間とは、企業が採用した人材の職務適性などを見極めるため、入社直後に設けられている期間です。試用期間中に問題がなかった場合は、企業と労働者が双方合意のうえで、本採用となります。

トライアル雇用との主な違いは、「国による助成金がないこと」と「法令による期間の定めがないこと」です。試用期間は、あくまでも本採用の可否を決めるための期間であるため、助成金の対象ではありません。

また、試用期間は法令による期間の定めがないため、どの程度の長さにするか、企業側が任意で決められます。入社後1ヶ月~6ヶ月程度の試用期間を設け、本採用または契約解除とするケースが一般的です。

トライアル雇用と研修期間の違い

研修期間とは、入社した人材が業務に必要な知識・スキルなどを身につけたり、実務訓練を受けたりする期間のことです。法令による明確な定めはありませんが、研修期間中は、主に以下のような教育訓練が行なわれます。

研修期間も試用期間と同様に、「国による助成金がない」「法令による期間の定めがない」という2点が、トライアル雇用と異なります。研修期間は、あくまでも業務に必要な物事を学び、身につけるための期間ということです。

トライアル雇用を導入するときの流れ

企業がトライアル雇用を導入する際の大まかな流れは、以下の通りです。

- ハローワークにトライアル雇用求人を提出する。

- ハローワークから対象となる労働者の紹介を受け、書類選考や面接を行なう。

- 条件に合う労働者だった場合は、導入するコースの期限に沿ってトライアル雇用を開始する。

- トライアル雇用開始日から2週間以内に、管轄のハローワークまたは労働局に「トライアル雇用実施計画書」を提出する。

- トライアル雇用の期間が終了したら、無期雇用に移行するか否かを決める。

- 無期雇用に移行する場合は、労働者との合意を形成し、無期雇用契約を締結する。

- トライアル雇用終了日の翌日から起算して2ヶ月以内に、管轄のハローワークまたは労働局へ「トライアル雇用結果報告書」「トライアル雇用助成金支給申請書」などを提出する。

なお、トライアル雇用の期間中に労働者が退職したり、無期雇用に切り替えたりした場合は、書類の提出期限が異なります。管轄のハローワークまたは労働局に、早めに確認しましょう。

トライアル雇用を導入する際の注意点

ここからは、企業がトライアル雇用を導入する際の注意点を2つ解説します。

ホームページ等からの雇用は助成金の対象外となる

トライアル雇用は原則として、ハローワークを経由しなくてはなりません。自社のホームページや、ハローワーク以外の求人媒体などを経由して雇用すると、トライアル雇用助成金の対象外となるため注意しましょう。

トライアル雇用で助成金を受給するためには、「ハローワークにトライアル雇用求人を提出する」「管轄のハローワークまたは労働局に、計画書や申請書などを提出期限までに提出する」など、所定の事務手続きを行なう必要があります。

導入をご検討の際は、厚生労働省のウェブサイトまたは管轄のハローワーク・労働局に、手順などを確認するとよいでしょう。

制度の改正や廃止が起こりうるため注意する

トライアル雇用制度は、恒久的なものではなく、不定期で改正・廃止されています。

たとえば、以前は「新型コロナウイルス感染症対応トライアルコース」および「新型コロナウイルス感染症短時間トライアルコース」がありましたが、どちらも令和5年3月31日限りで廃止となっています。

今後も社会情勢によって、トライアル雇用制度の内容や対象者などは変わる可能性があります。導入前に最新の情報を確認しましょう。

まとめ

トライアル雇用の種類や対象者、助成金、メリット・デメリットなどを解説しました。トライアル雇用とは、就業経験の不足やスキル不足などの理由で就職が困難な人材を、企業が原則3ヶ月間試行雇用し、適性を見極めたうえで無期雇用へ移行できる制度です。

トライアル雇用には、以下のような種類があり、コースごとに対象となる労働者や助成金の支給額などが異なります。

- 一般トライアルコース

- 障害者トライアルコース

- 障害者短時間トライアルコース

- 若年・女性建設労働者トライアルコース

また、トライアル雇用には「採用コストを抑えられる」「ミスマッチ防止につながる」などのメリットがあります。制度の内容は、不定期で改正・廃止されているため、導入前に最新の情報を確認しましょう。

なお、採用コスト削減や採用ミスマッチの防止にお悩みの場合は、求人の掲載先を変えると、解決につながる可能性があります。「費用対効果の高い求人媒体を使いたい」「自社とマッチ度の高い人材を採用したい」とお考えの方は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。

エン転職は1,100万人以上の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。エン転職には、「どの料金プランでも求人情報が埋もれにくい」という特長があります。

「料金プラン順×人材とのマッチ度」という独自ロジックによって、求人のサイト内掲載順位を決定しているため、自社との親和性が高い求職者に求人を見てもらいやすくなるのです。

また、エン転職の求人には「仕事の厳しさ」「向いていない人」という項目があります。この項目を設けることで、入社前後のイメージギャップを防ぎやすくなるため、早期離職の防止やミスマッチの軽減につながります。

エン転職経由の入社者は、定着率が格段に高いと好評です。採用活動にお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、ぜひお気軽にご相談ください。

▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

ほかにも『エン転職』には採用を成功に導く様々な特徴があります。『エン転職』の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますのであわせてご覧ください。

▼エン転職のサービスページ