求人が多い時期はいつ? 業種別の求人数の推移、中途採用に最適な時期

採用活動を行なうにあたり、「求人が多い時期はいつ?」「競合他社との採用競争率をなるべく下げたい…」とお考えの人事・採用担当者は多いでしょう。

本記事では、求人が多い時期・少ない時期と、その主な理由を解説します。業種別の求人掲載数の推移や、中途採用に適した時期なども紹介しますので、「自社に適した採用活動の時期を見極めたい」という方は、ぜひご覧ください。

目次[非表示]

- 1.求人が比較的多い時期と理由

- 2.求人が比較的少ない時期と理由

- 2.1.年末年始・お盆休みなどの大型連休

- 2.2.4月~5月

- 3.【業種別】求人の掲載件数の推移

- 4.中途採用に適した時期はいつ?

- 5.まとめ

求人が比較的多い時期と理由

厚生労働省が発表する資料によると、近年は有効求人倍率が1倍以上で安定的に推移しています。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年12月分及び令和6年分)について」

「有効求人倍率が1倍以上=求職者1人に対して複数の求人がある」ということなので、近年はどの時期でも、求人が一定数出ている状況と考えられるでしょう。ただし、求人の掲載数は、時期によって多少の波があります。

たとえば下記の時期は、ほかと比べて求人の掲載数が多い傾向があります。

- 1月~3月

- 6月~8月

- 11月~12月

本章では、求人の掲載数が比較的多い時期と、その主な理由について詳しく解説します。

1月~3月

1月~3月は、求人の掲載数がほかのシーズンに比べて多くなりやすい時期です。

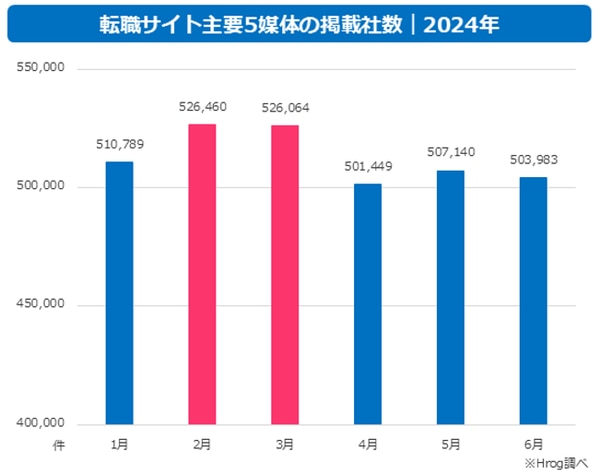

以下のグラフをご覧ください。こちらは、転職サイト主要5媒体(doda/マイナビ転職/リクナビNEXT/type/エン転職)における2024年上半期の求人掲載社数を表したグラフです。

グラフを見ると2月~3月が、2024年上半期における求人掲載社数のピークになっています。1月~3月にかけて求人が多くなりやすい理由には、以下のようなものが考えられます。

▼1月~3月にかけて求人が多くなりやすい理由 |

|

6月~8月

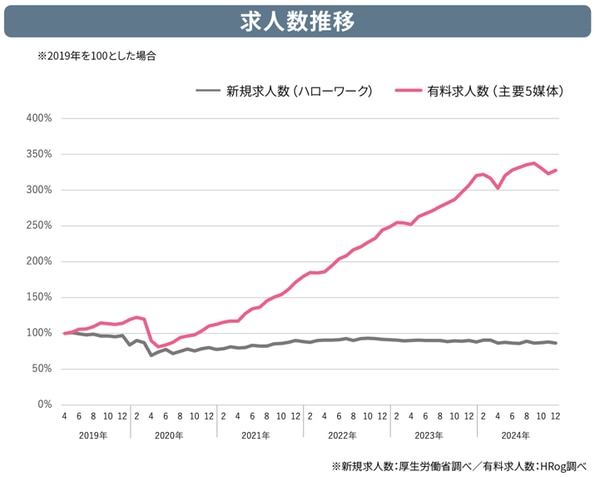

6月~8月も、求人の掲載数が比較的多くなりやすい時期といわれています。以下のグラフは、2019年から2024年までの求人数の推移を表したものです。

グレーの線がハローワークに掲載された求人数、ピンクの線が転職サイト主要5媒体(doda/マイナビ転職/リクナビNEXT/type/エン転職)に掲載された求人数の推移を表しています。

年によって差異はあるものの、基本的に4月・5月で求人数がいったん落ち着き、6月以降に再び盛り返す傾向があります。6月~8月にかけて求人が多くなりやすい理由としては、以下の要素が考えられます。

▼6月~8月にかけて求人が多くなりやすい理由 |

|

11月~12月

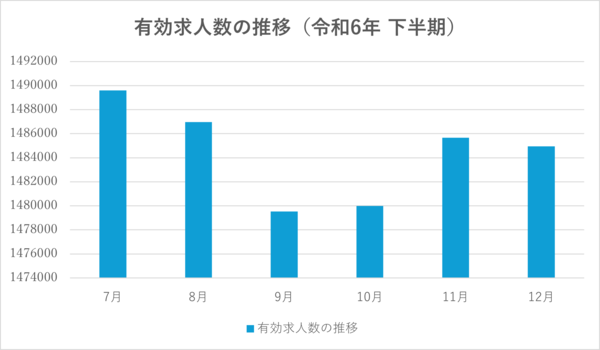

11月~12月も、求人の掲載数が、ほかの時期より多くなるタイミングといわれています。以下のグラフは、厚生労働省が発表する資料から、令和6年下半期の有効求人数(ハローワークに登録されている求人数)の推移を抽出したものです。

出典:厚生労働省「一般職業紹介状況 季節調整値(除パート)令和6年1月~12月」

グラフを見ると、9月と10月は求人数が落ち着き、11月以降に再び増えている様子がわかります。11月~12月にかけて求人が多くなりやすい理由としては、以下のようなものが考えられます。

▼11月~12月にかけて求人が多くなりやすい理由 |

|

求人が比較的少ない時期と理由

近年は、有効求人倍率が1倍以上で安定的に推移しているため、年間通して一定の求人が出ている状況と考えられます。しかし以下の時期は、一時的に求人数が減少しやすい傾向があります。

- 年末年始・お盆休みなどの大型連休

- 4月~5月にかけて

本章では、求人が比較的少ない時期と、その主な理由について解説します。

年末年始・お盆休みなどの大型連休

年末年始・お盆休み・ゴールデンウィークなどの大型連休中は、休業している企業が多いため、求人が減少しやすくなります。ただし大型連休中は、労働者の転職意欲が上がりやすいタイミングでもあります。

たとえば年末年始の時期は、実家への帰省や友人との集まりが生じることにより、労働者の心理が以下のように動きやすくなります。

大型連休中に自身のキャリアについて考えを深め、連休明けから転職活動を開始する人は多いものです。企業としては、こうした労働者の心理傾向に合わせて求人を掲載しておくと、採用成功率を高められる可能性があります。

4月~5月

入社シーズンである4月~5月も、求人の掲載数が減少する傾向があります。しかし、掲載数が減少傾向だからといって、その時期に求人を出してはいけないというわけではありません。

求人の掲載数が少ない時期には、「自社の求人情報が競合他社の情報に埋もれにくくなる」というメリットがあります。「他社との競争率が比較的低い時期に求人を出したい」とお考えの場合は、掲載数が少ないタイミングを狙って求人を出すのもよい手段でしょう。

【業種別】求人の掲載件数の推移

ここからは求人の掲載件数の推移を、下記の業種別に紹介します。

- 金融

- 人材

- IT・WEB

- 医療・介護

- 物流・運輸

- 不動産・建設

- メーカー・商社

- 飲食・小売・サービス

上記8業種における、転職サイト主要4媒体(doda/マイナビ転職/type/エン転職)の求人掲載件数の推移を紹介します。

件数の計測期間は、2024年1月1日~2024年12月2日です。採用市場の動向を把握するため、ぜひご確認ください。

金融

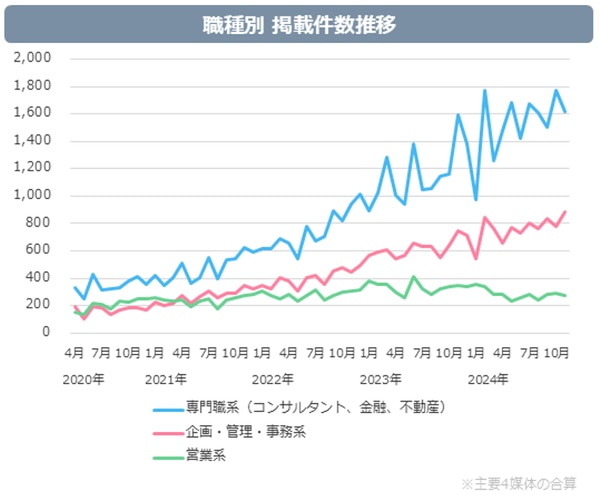

以下のグラフは、金融系の職種における求人掲載件数の推移です。

近年、金融系の職種はFintechの推進を目的とした専門職(異業種の経験者や有資格者など)の需要が、特に高まっているといわれています。上記のグラフでも、専門職系(コンサルタント・金融・不動産)の求人掲載件数が大きく上昇しています。

人材

以下のグラフは、人材系の職種における求人掲載件数の推移です。

2022年までは、右肩上がりで大幅に上昇。その後、2023年以降は、横ばいの状況が続いています。しかし、人材業界の市場規模は年々拡大しているため、今後も高い掲載件数を維持する見込みです。

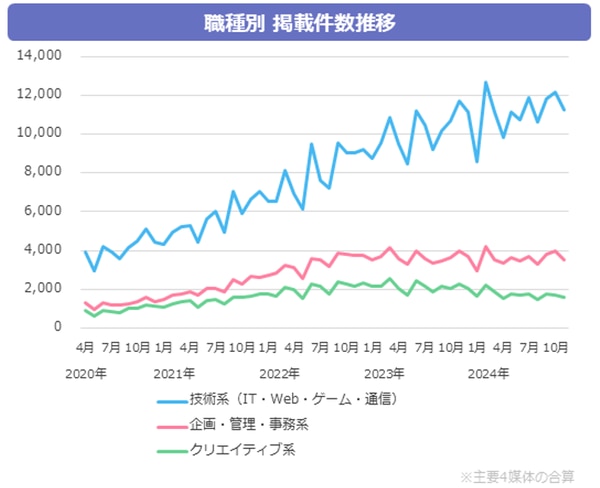

IT・WEB

以下のグラフは、IT・WEB系の職種における求人掲載件数の推移です。

技術系(IT・Web・ゲーム・通信)の求人数は、年々増加が続いています。全国的にDX化の需要が高まっているため、2025年以降も求人の掲載件数は増加するでしょう。

IT・WEB業界にかかわる職種は、採用競争率が高いため、どの時期でも一定の求人数があります。ただし、ほかの業種と同様に1月~3月にかけての時期は、求人掲載件数が多くなる傾向があるようです。

医療・介護

以下のグラフは、医療・介護系の職種における求人掲載件数の推移です。

求人の掲載件数は、どの職種も2023年6月頃がピークとなっており、その後はやや減少傾向です。ただし医療・介護にかかわる仕事は、少子高齢化により全国的に需要が高まっているため、今後も一定の求人数が見込まれています。

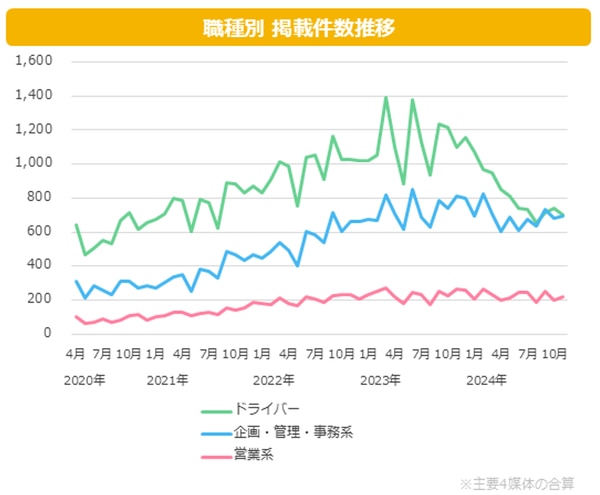

物流・運輸

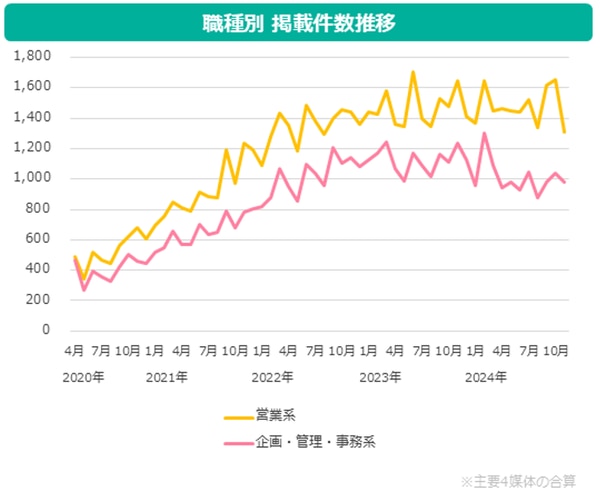

以下のグラフは、物流・運輸系の職種における求人掲載数の推移です。

営業系の掲載件数は、横ばいの状況が続いています。また、ドライバーおよび企画・管理・事務系の掲載件数は、2023年の上半期をピークに減少傾向となっています。

ただし、2024年の労働基準法改正にともない、ドライバーの時間外労働に上限規制が設けられたため、今後は人手をより増やして業務に対応する企業が増える可能性があります。ドライバーの求人は、今後増加すると考えられるでしょう。

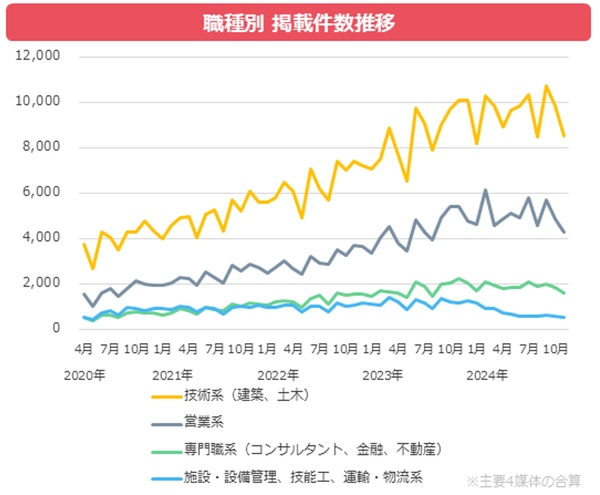

不動産・建設

以下のグラフは、不動産・建設系の職種における求人掲載件数の推移です。

技術系(建築・土木)の掲載件数が、特に高くなっており、人手不足感が強い様子がうかがえます。建築需要の拡大に対応するため、今後も高水準で推移するでしょう。

また、職種にもよりますが、時期としては10月頃~翌年2月頃にかけて、求人の掲載件数が多くなる傾向があるようです。

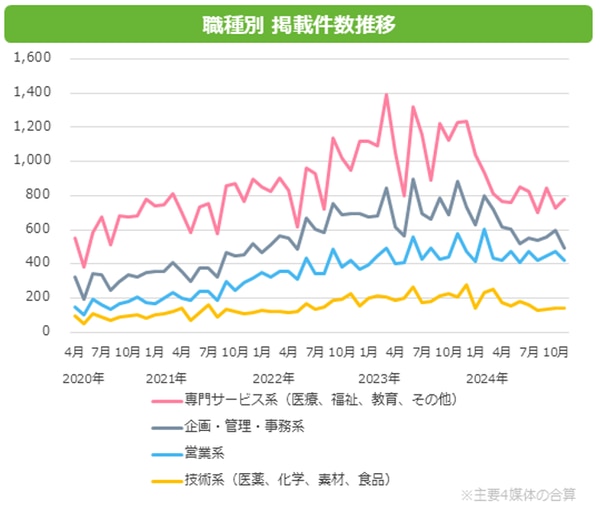

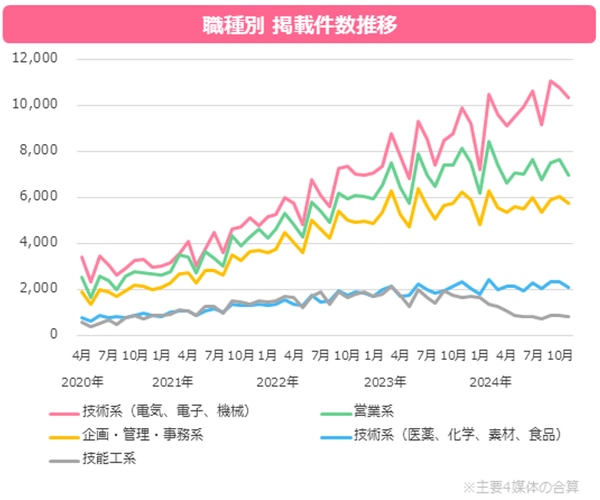

メーカー・商社

以下のグラフは、メーカー・商社にかかわる職種の求人掲載件数の推移です。

技能工系および技術系(医薬・化学・素材・食品)は、求人の掲載件数がやや停滞していますが、それ以外の職種は右肩上がりとなっています。

時期としては、2月頃~3月頃および8月頃~10月頃のタイミングで、求人数が増加する傾向があるようです。

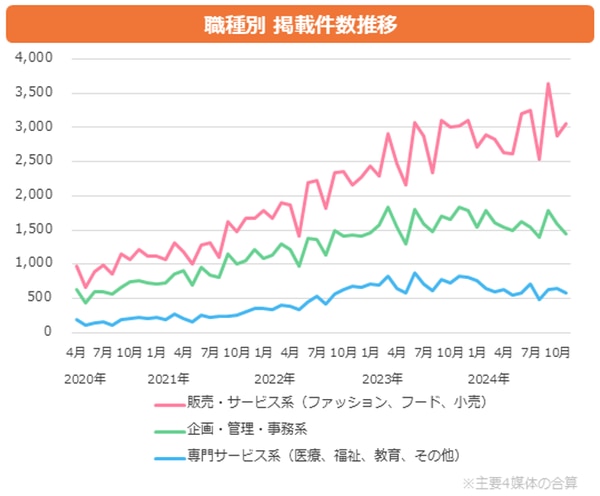

飲食・小売・サービス

以下のグラフは、飲食・小売・サービス業にかかわる職種の求人掲載件数の推移です。

どの職種も2020年から2021年は、求人の掲載件数がやや停滞しています。その後、2022年以降は増加傾向となっており、販売・サービス系(ファッション・フード・小売)は掲載件数が大幅に増えています。

上記のような推移になっている背景には、コロナ禍を経て、消費者の需要が回復したことが挙げられるでしょう。4月~5月頃および8月~9月頃は、掲載件数が減少しやすいようですが、今後も需要回復とともに求人数は増加する可能性があります。

中途採用に適した時期はいつ?

前述した通り、求人の掲載数は、以下の時期に増減する傾向があります。

求人が増加しやすい時期 |

求人が減少しやすい時期 |

|

|

「では、中途採用に適した時期はいつなの?」と気になる方も多いでしょう。求人が多い時期/少ない時期には、中途採用を行なうにあたり、それぞれ異なるメリットがあります。

たとえば、求人が多い時期に中途採用を実施することには、「アクティブな求職者が多いため応募が集まりやすい」というメリットがあります。

ただし、企業側の採用活動も活発な時期であるため、採用競争率は高くなります。競合他社の求人掲載数が多く、自社の求人が埋もれてしまう可能性もあるでしょう。

一方、求人が少ない時期には、「自社の求人が競合他社の求人に埋もれにくくなる」というメリットがあります。アクティブな求職者は少なめですが、企業の採用活動もいったん落ち着く時期であるため、競争率が低くなりやすいのです。

求人が多い時期のメリット |

求人が少ない時期のメリット |

|

|

このように求人が多い時期/少ない時期には、それぞれ異なるメリットがあるため、一概に「どの時期が中途採用にもっとも適している」とは断言できません。中途採用に適した時期は、「企業の採用戦略や採用計画により異なる」といえるでしょう。

求人が多く採用市場が活発な時期と、求人が少なく採用市場が落ち着く時期のメリット・デメリットなどをより詳しく知りたい場合は、以下の記事が参考になります。時期別の採用戦略なども解説していますので、こちらの記事もぜひご覧ください。

▼中途採用に適した時期とは? 採用に効果的な月別戦略とやるべきことを解説

まとめ

求人が多い時期/少ない時期と主な理由、業種別の求人掲載数の推移、中途採用に適した時期などを解説しました。社会の状況や業種・職種などにもよりますが、求人は以下の時期に増減しやすい傾向があります。

求人が増加しやすい時期 |

求人が減少しやすい時期 |

|

|

企業が採用活動を行なうにあたり、求人が多い時期/少ない時期には、それぞれ異なるメリットがあります。自社の事情に応じて、どちらの時期に採用活動を実施するか決めるとよいでしょう。

なお、求人を募集するにあたり、「応募を増やしたい」「採用成功率を高めたい」とお悩みの場合は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。

エン転職は1,100万人以上の会員数を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。エン転職には、「どの時期であっても求人が埋もれにくい」という特長があります。

一般的な求人サイトは、「料金プラン順」だけで求人の掲載順位が決まります。高額な料金プランを使える企業ほど、求人の掲載順位が、求職者に見てもらいやすい上位になるということです。

対して、エン転職には「料金プラン順×人材とのマッチ度」という独自ロジックがあるため、求人のサイト内掲載順位が求職者により異なります。

「その人が興味のないAプランの求人」よりも、「興味のあるCプランの求人」のほうが、上位になりやすい仕組であるため、どの求人にも上位表示のチャンスがあります。

さらに、「見たことがある求人」よりも「見たことがない求人」を優先表示する仕組みがあるため、求人の掲載期間が長くても、応募が極端に目減りしません。

エン転職はすべてのプランで、最後まで求人を見てもらいやすいので、マッチ度が高い求職者からの応募増加が期待でき、採用が決まりやすくなります。

採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、ぜひお気軽にご相談ください。

▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

ほかにも『エン転職』には採用を成功に導く様々な特徴があります。『エン転職』の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますのであわせてご覧ください。

▼エン転職のサービスページ