中途採用の求人募集について解説│自社にピッタリな採用手法とは?

「中途採用を新たにスタートすることになった」「中途採用の手法を見直したい」そんな採用担当者の皆さんに求人募集のイロハをお伝えします。基本的なノウハウはもちろん、トレンドについても解説!ぜひ、中途採用計画にご活用ください。

CHECK!

エン転職では募集職種や状況に応じた手法選定段階からアドバイスをさせていただきます。採用手法の見直しをお考えでしたら、ぜひエン転職に一度ご相談くださいませ。

▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「自分に似合う手法がわかる|採用手法10選」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼

目次[非表示]

- 1.10種類の求人募集方法のメリット・デメリット

- 1.1.求人サイト

- 1.2.求人誌

- 1.3.合同説明会

- 1.4.ハローワーク

- 1.5.採用ホームページ

- 1.6.人材紹介

- 1.7.エグゼクティブサーチ(ヘッドハンティング)

- 1.8.ダイレクトリクルーティング・ソーシャルリクルーティング

- 1.9.リファラルリクルーティング

- 1.10.アルムナイ採用

- 2.求人募集をしても応募がこない原因は?

- 3.自社に合う求人募集方法の選び方

- 4.効果が高かった求人募集方法を参考にする

- 4.1.年別(2016年~2019年)

- 4.2.従業員規模別

- 4.3.業種別

- 4.4.採用窓口エリア別

- 5.求人募集方法のトレンド

- 5.1.「待つ採用」から「攻めの採用」にシフト

- 5.2.「辞退」をいかに防ぐかが採用の鍵に

- 5.3.今後の主流は「定着」まで見据えた採用

- 6.エン転職でトレンドを押さえた求人募集を実現!

- 6.1.スカウト機能を標準装備

- 6.2.辞退を防ぐ3つの機能

- 6.3.入社後の活躍・定着まで見据えた支援

- 7.まとめ

10種類の求人募集方法のメリット・デメリット

ここでは、代表的な10種類の求人募集方法をご紹介!それぞれの「メリット・デメリット」を解説していきます。「無料と有料でどう違うの?」「多くの方の目に留まる方法は?」など、ポイントを押さえて、自社にぴったりな求人募集方法を選びましょう!

求人サイト

サイトに求人を掲載し、サイトに登録している会員に広告を見てもらうことで募集を集めるサービスです。『エン転職』などの転職サイトが代表的。また、転職サイトの掲載情報を集約しているサイトや、検索エンジン自体に求人広告を掲載できるサービスもあります。

<メリット>

◎短期間に大量採用が可能!

『エン転職』をはじめとする大手転職サイトには数百万人単位の会員が登録しています。不特定多数の転職希望者にアプローチできる求人募集方法といえるでしょう。サイトを見ているのは、わざわざ会員登録しているユーザーです。つまり、“大人数”の“転職意欲の高い人達”にアピールできるということ。そのため、短期間採用や大量採用が可能となるのです。

◎活躍する可能性が高い人材を採用できる!

多くの転職サイトに備わっている『スカウト機能』は見逃せないポイント。これは会員のWeb履歴書などを見て、適した経験・能力を持った会員にこちらから直接アプローチできる機能です。スカウトメールの文面、つまり情報を工夫することで、より効果がアップします。とはいえ、時間的なコストやノウハウが必要なので、スカウトの送付先選びや文面作成を代行してくれるサービスを選ぶのも有効な手段です。

またWeb広告は紙媒体などと比べ情報量が多いので、会社の雰囲気や仕事のやりがいなど、多角的に魅力をアピールすることができます。実際に、いくつかの転職サイトを見て、求人広告を見比べてみましょう。「情報量が多い」「具体的で分かりやすい」サイトを選ぶことをオススメします。

<デメリット>

△採用担当者の時間的な負担も…

会員や応募者のWeb履歴書を確認したり、スカウト機能を活用してアプローチする人材を絞り込んだり…良い人材を採用しようと思うと、掲載後に手間がかかります。このような工程を代行してくれるサービスを備えた転職サイトを選ぶのも一つの手段です。

△費用的なコストがかかる…

料金発生のタイミングはしっかりと把握する必要があります。自社に合った料金形態のサービスを選ばなければ、思わぬコストがかかってしまう場合も。

・【掲載課金型】(広告掲載時に料金が発生)

広告を掲載すること自体に料金が発生します。つまり、採用に至らなくともコストがかかってしまうということ。一方で、掲載時に料金を支払えば、応募人数や採用人数に関わらず料金が一定なので、コストを読みやすいともいえるでしょう。

・【クリック課金型・応募課金柄・採用課金型】(成果に応じて料金が発生)

掲載時のコストを最小限にできます。一方で、クリック数や応募数が伸びても、採用に至らないケースも。また、採用時に料金が発生する場合は、良い人材がたくさんいるのに予算の関係で採用人数を増やせない…といったリスクもはらんでいます。

求人誌

求人誌を活用した求人募集手段です。スーパーや書店、駅などでフリーペーパーとして設置してあるのをよく見かけますよね。新聞広告や折込チラシなど、紙媒体の求人広告と親しい存在です。特に郊外や地方都市などでよく活用されている求人募集方法といえます。

<メリット>

◎採用コストを抑えられる!

求人サイトなどいと比べて掲載費用が安価な場合が多いです。そのため1人あたりの採用にかかる費用を抑えられるというメリットがあります。

◎勤務地近隣に住む求職者からの応募が期待できる!

求人誌は基本的に、エリアごとに発行されるもの。そのため「自宅から近いエリアで仕事を探したい」と考えている人に向けて効果的にアプローチできます。全国展開し、支社や支店などを持つ企業にオススメ。また、地域密着企業などにも有効です。求人誌の配布エリアはもちろん、読者層などを意識して掲載する求人誌を選定すれば、さらに効果が期待できます。

<デメリット>

△採用に至らずとも費用はかかってしまう…

掲載時に料金が発生する場合がほとんど。採用に至らなくても費用が発生してしまうというリスクは避けられません。

△求人情報を目にする人の割合は少ない…

発行エリア外に住んでいる求職者の目には入りません。また、発行部数にも限りがあります。そのため、Webなどを比べると求人情報を見る人は少なくなってしまうといえるでしょう。

合同説明会

ブースを出展し、求職者と直接出会うイベントです。転職フェアなどの広告を電車の中で目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。人材サービスを提供している企業が主催するものや、地方自治体が主催するものなど、さまざま。また、職種別・業界別・年代別など、特定の分野に絞ったフェアなど存在します。また、地方自治体が主催するフェアですと「自分が生まれ育った地域で働きたい」「ふるさとに貢献したい」といった、地元就職の意志が固い求職者が集まります。採用したい人材にマッチしたフェアを選ぶことが重要ですね。

<メリット>

◎直接会って、魅力をアピールできる!

合同説明会の最大の特徴は、求職者と直接会えるところ。企業の魅力を自分の口で説明できるので、文章や写真だけでは伝えづらい魅力をアピールすることができます。実際に働く社員が熱意を語るなど、工夫できる点も多くあります。

◎1度に、多くの求職者に会うことができる!

多くの求職者に向けて話ができるので、効率よくアピールすることができます。また、興味を持ってくれた求職者と直接やりとりできるので、選考もスピーディーに進められるでしょう。

<デメリット>

△準備や当日の対応など人手が欠かせない…

転職フェアは1日~数日間の期間で開催されるもの。出展中は社員の人的コストがかかってしまいます。また当日に向けてプレゼン資料の作成など準備も必要となってくるでしょう。

ハローワーク

ご存知の方も多いとは思いますが、ハローワークとは厚生労働省が管理する職業紹介事業です。企業の事業所の住所を管轄するハローワークに申し込みを行なうことで、「求人票」をハローワークの情報端末内に掲載できます。求人票は、企業が作成した「事業所登録シート」や「求人申込書」の内容は反映されます。

<メリット>

◎なんといっても、無料で求人掲載できる!

掲載費用がかからないという点が1番の魅力でしょう。採用に費用的なコストをかけるべきか否かを判断するためにも、試しにハローワークに求人票を出してみる、成果が出なかったら有料サービスに切り替える、といった使い方もできますね。

◎その地域での就職希望者を狙える!

ハローワークに訪れる求職者は、ハローワークが管轄するエリアでの就業を考えている人々ばかり。そのため住まいの近くで就職したいという方へのアプローチとしても有効です。

<デメリット>

△有効応募を集めるのが難しい…

ハローワークが扱っている求人の数は非常に多く、自社の求人票が埋もれてしまうことも。また掲載できる情報量が限られているため、仕事の魅力や、求める人物像について上手く求職者に伝えられない可能性もあります。そのため、採用したい人材からの応募を促しにくいという面もあります。

なお、無料サービスを利用する場合は、単なる会社説明や仕事説明で終わらず、求職者の目に留まる言葉えらび、この仕事をやってみたいと思わせる文章など、他社の求人票との差別化が大切です。近年は、ハローワーク以外にも無料で求人を掲載できるサービス『engage』なども登場しているので、ぜひ一度ご検討ください。

採用ホームページ

自社のHPに求人情報を掲載したり、採用専用のHPなどを作成したりするという手段も有効です。Webが普及した今の時代、求職者は求人サイトだけでなく、企業HPもチェックしていることが少なくありません。自社採用HPがない場合は、早急に作成を検討するべきでしょう。また「HPはあるけれど、昔つくったものでデザインが古い」といった企業や、「更新が滞りがち」といった企業は、求職者に不信感を与える可能性があるので、更新が必要です。

<メリット>

◎より自社にフィットする人材を採用できる!

求人広告サービスと違って、HPの良いところは大量の情報を掲載できる点です。会社概要や仕事内容などで魅力づけできますし、求める人物像などにも十分に言及できるでしょう。そのため、志望度の高い人材が活躍できる人材を採用しやすいというメリットがあります。

◎独自性を活かして、他社との違いをアピール!

情報量が多い分、他社との違いをしっかりと説明できます。またデザインを自由にできるので、ビジュアル面でも差別化が可能。写真や動画なども有効に活用できるでしょう。

<デメリット>

△費用が高くつく場合も…

デザインや情報量など、どの程度こだわるかにもよりますが、制作会社などに依頼した場合は、数十万~数百万円のコストがかかる場合もあります。それでも必ず採用できるとは限りません。

△アクセス数を稼ぐのが難しい…

求人サイトなどと違って、「情報を見てくれるであろう人」が確保されているわけではありません。SEO対策などを十分に行わなければ、効果が出るまで時間がかかってしまうこともあるでしょう。また、必ずターゲットが見るとは限らないという点もデメリットといえます。

人材紹介

人材紹介会社のエージェントから、人材紹介サービスに登録している求職者を紹介してもらうサービスです。求める人物像・能力・経験などを、キャリアコンサルタントや転職エージェントと呼ばれる担当者に伝えることで、条件に合致した求職者を紹介してもらえる仕組みです。

<メリット>

◎初期費用や採用にかかる労力を抑えられる!

基本的に採用が成功するまで、費用は発生しない仕組みです。初期費用を抑えられるというメリットがあるでしょう。また、求職者を探したり、面接日程を調節したり、合否を連絡したり…といった作業は人材紹介会社が負担してくれるので、工数を抑えられる点もメリットです。

◎求めるスキルを持った求職者の入社が期待できる!

エージェントが企業の条件に合致した人材を探してくれます。さらに求職者に向けて直接企業や仕事の魅力を伝えてくれるので、求職者の志望度を高めることができるでしょう。なお、上手く活用するためには、担当者との密なコミュニケーションが必須です。たとえば求める経験・スキルなどがハイレベルな場合、なかなか条件に合致する人材が見つからないことも。そうした際、狙う人材そのものや、給与などの待遇面の見直しが必要に。担当者とは、そうした協議をスムーズに行える関係性を築いておくことが採用成功のカギとなります。

<デメリット>

△求人サイトなどと比較すると、費用は高い傾向に…

一般的に、採用が成功した際、紹介料が発生します。相場は採用が決定した人材の年収金額の30%~35%ほどといわれています。また、紹介料は採用が決定した人数の分だけかかるので、大量採用を考えている場合は特に費用が高くなる傾向にあります。

エグゼクティブサーチ(ヘッドハンティング)

人材紹介よりも、さらにハイスペックな人材を企業に紹介するサービスです。ヘッドハンティングとも呼ばれます。大きな特徴は、自社サービスの登録会員から人材を探す人材紹介とは違い、市場全体から人材を探すという点。エージェントが独自の人脈や情報源を駆使して、転職意志の有無に関わらず、有能な人材を探し出してアプローチします。

<メリット>

◎超ハイスペック人材に巡り会える!

経営幹部や特別な専門スキルを持った人材の採用が期待できるサービスです。たとえば事業継承を見据えた社長候補の採用や、新システム開発を指揮するプロジェクトマネージャーの採用など。エージェントもハイスペック人材のリサーチに長けているので、企業が求める人材像と高い精度でマッチする人材の採用が期待できるでしょう。

<デメリット>

△費用的・時間的なコストは非常に高い…

エージェントは市場全体から人材を探し出します。そのため紹介料のみならず、エージェントの人件費なども料金に含まれるケースがほとんど。また、見つけ出した人材は必ずしも転職に前向きとは限らないという特徴も。そのため、採用決定に至るまで、かなりの期間を要する場合もあるでしょう。

ダイレクトリクルーティング・ソーシャルリクルーティング

企業が自社にマッチした人材に直接アプローチできるとあって、近年、トレンドになりつつある採用手法です。人材データベースを保有する「スカウト型の転職サイト」を活用してスカウトメールを送る方法と、Facebookなどの自社SNSからメッセージを送る方法(ソーシャルリクルーティング)があります。

<メリット>

◎まだ転職を考えていない人にもアプローチ可能!

スカウト型サイトは、登録してスカウトを待つだけという手軽さから、気軽に登録できるとあって人気があります。そのため、転職をまだ考えていない人材も含めて、幅広くアプローチ可能となり、選択肢が広がります。「求める人材を自分で探したい」「アプローチできる人材を増やしたい」といった企業にオススメです。

◎アイデア次第で逆転も!

手紙などに思いを込めてアプローチしたり、SNSに記事を投稿してブランディングを図ったり。さまざまな工夫を施すことで採用力を高めることができます。また自社のみで運用する場合は、費用的コストがかからない点もメリットです。

<デメリット>

△手間や時間などのコストはかかる…

直接人材にアプローチする分、個別対応が多くなります。そのため、採用担当者の労力は大きくなるでしょう。

△担当者の腕やノウハウに左右される…

工夫次第でコストが削減できたり、知名度のハンデを補うことができたりする採用手法です。しかしそれは裏を返せば、担当者の腕に左右されるともいえます。

リファラルリクルーティング

自社の社員から友人や知人を紹介してもらう採用手法です。俗にいう「縁故採用」に近いですが、より制度を整えて全社的な取り組みとして行なうのが、リファラルリクルーティングです。

<メリット>

◎最適な人材の獲得がしやすい!

紹介者となるのは自社の社員。そのため会社の風土、紹介する友人や知人の人間性の双方をよく理解しているということになります。よく理解していることになります。そのため、自社に適した人材と出会える可能性が高く、入社後の定着率の向上も期待できるでしょう。

◎コストを抑えられる!

人材の採用に成功した際、人材を紹介してくれた自社社員にインセンティブを支給するのが一般的です。つまり、それ以外の費用的コストはかからないということ。サイトなどへの掲載費を考えると、安く済みます。

<デメリット>

△社員の協力を募らなければならない…

友人や知人を自社に紹介するという行為には、一定のプレッシャーが伴います。制度や仕組みをしっかり整え、継続的に社員に浸透させていかないと、そもそも制度を利用したいという社員が現れないでしょう。見合ったインセンティブを整えるなど、社員の意欲を引き起こす工夫が欠かせません。

アルムナイ採用

一度、退職した社員を再び自社で採用する手法のことをいいます。出戻り採用などといわれることも。元々、アルムナイとは「卒業生・同窓生」という意味の言葉で、転じて企業の退職者・OB・OGを指します。

<メリット>

◎即戦力として活躍してもらいやすい!

自社で仕事をしていた人材ですから、当然ですが会社のことや仕事内容を知り尽くしています。教育コストがあまりかからないというメリットがあります。また、採用後のミスマッチなども起きにくく、手堅い人材を採用できるでしょう。

◎採用コストがかからない!

退職した人材にアプローチする場合は費用ゼロ。既存社員の紹介で採用する場合も、リファラル採用と同じようにインセンティブの支払いで済みます。また一度、退職した会社をまた退職するのは気が引けるものですので、人材の退職リスクも低いといえます。そのため、採用コストを無駄にする可能性が少ないのもメリットといえるでしょう。

<デメリット>

△既存の自社社員が歓迎しない場合も…

アルムナイ採用をした社員の退職時など、過去の状況によっては、自社社員の反発を受ける可能性も。たとえば、その人が退職したことをキッカケに業務的負担が増したなどの経緯があった場合は注意が必要です。

△既存の自社社員の退職リスクが高まることも…

「退職してももう一度雇ってくれる会社だ」という印象を自社社員に持たれる危険があります。採用に至った経緯・理由などを説明し、誰でも再雇用される訳ではないと周知する必要があるでしょう。

▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「自分に似合う手法がわかる|採用手法10選」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼

求人募集をしても応募がこない原因は?

上記でご説明したような採用活動を行なっていてもなかなか応募が集まらないというときは、大きく分けて「求人の露出が少ない」「求人の書き方が良くない」「待遇の相場をつかめていない」「ホームページやクチコミがない」「現在の求人募集の方法があっていない」といった5つの原因が考えられます。この内、本記事では「求人募集方法の選び方」について解説します。

他の原因に対する解決策は以下の記事で解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

自社に合う求人募集方法の選び方

大前提として、急ぎでない場合は、まず「無料」でできるものから試してみるのがセオリーです。上述したように、ハローワークや採用ホームページ、リファラルリクルーティングなどですね。

それでも採用できないなら、コストをかける必要があるでしょう。コストをかける場合は、「採用要件」「採用人数」「採用工数」「採用単価」の4つの要素から自社に適した求人募集の方法を選ぶことが重要であることが重要です。

★採用要件(求める人材の経験や能力)

★採用人数(大量の人材が必要か、少人数で良いか)

★採用工数(応募者対応などの労力的コスト)

★採用単価(1人あたりの採用にかかる費用)

ここからは、各基準ごとに採用手法をご紹介していきます。

※なお、合同説明会は開催時期が限られ、またダイレクトリクルーティング・ダイレクトソーシングは難易度が高く採用担当者の持つノウハウに効果が左右されるので、以下では取り上げません。

採用要件

採用要件が高いケースから順に以下のようになります。

1位:エグゼクティブサーチ

2位:人材紹介

3位:求人サイト

4位:求人誌

エグゼクティブサーチは「超ハイスペック人材=経営幹部や特定の専門的なスキルを持った人材を採用したい」企業向けのサービスです。人材紹介も人材に求める経験・スキルが高い場合にオススメです。しかし、「業界・職種経験がある即戦力」「マネジメント経験があるリーダー候補人材」程度なら、求人サイトでも十分に採用可能です。

採用人数

採用人数が多いケースから順に以下のようになります。

1位:求人サイト

2位:求人誌

3位:人材紹介

4位:エグゼクティブサーチ

採用人数が多い場合は、広く不特定多数にアプローチできる求人サイトがオススメ。勤務地近隣はもちろん、全国区まで広い範囲にお住まいの求職者に求人情報を届けることができます。

なお、エグゼクティブサーチや人材紹介は、採用者の年収によって紹介料が発生します。したがって、1人あたりの採用単価は高くなる傾向にあります。また採用者1人ごとに料金が発生するため、複数名の採用には向きません。

採用工数

採用工数が大きくなる手法から順に以下のようになります。

1位:求人サイト

1位タイ:求人誌

3位:人材紹介

4位:エグゼクティブサーチ

求人サイトは多くの応募数を集める上でオススメです。一方で、応募数が多ければ多いほど、履歴書のチェックや応募者対応など、手間がかかります。ただし「催促せずともWeb履歴書が応募時点で用意されている」「面接日程の調整をサポートするツールがある」など、工数的な負担を和らげる機能もあるので活用したいところ。

一方、求人誌など紙の求人媒体は、応募数は求人サイトほどではないでしょう。しかし「応募者に履歴書の郵送を依頼する」「面接日程を調整する」など、自社での対応が多くなってしまいます。そのため工数的には求人サイトと五分五分といったところです。

一方で人材紹介やエグゼクティブサーチは、人材の選定や面接日程の調整などを専任担当者に任せることが可能な求人募集です。費用的なコストがかかる代わりに、工数的なコストは節約できるというメリットがあります。

採用単価

採用単価が高い手法から順に以下のようになります。

1位:エグゼクティブサーチ

2位:人材紹介

3位:求人サイト

4位:求人誌

まず、費用形態の違いがあります。求人サイトや求人誌の多くは、掲載課金。求人情報を掲載する時に料金を払ってしまえば、追加料金はかかりません。結果的にハイスペックな人材が採用できたとしても、費用は一定というわけです。

一方で、エグゼクティブサーチや人材紹介は、採用した人の年収に応じて、紹介料が高くなる仕組みです。そのため、求める人材のレベルが高くなればなるほど、費用的なコストも上がってしまいます。

効果が高かった求人募集方法を参考にする

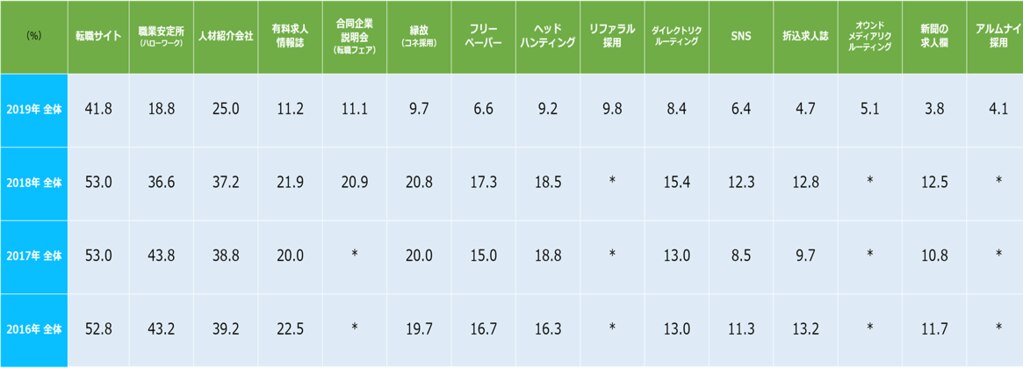

ここで、全国の民間企業を対象とした「採用目標の達成率に関するアンケート調査」の結果を表でご紹介。効果が高い採用手法を確認できるので、採用手法を選ぶ際の参考としてご活用ください。

※出典:「マイナビ 中途採用状況調査2020年版」をもとに表を作成

年別(2016年~2019年)

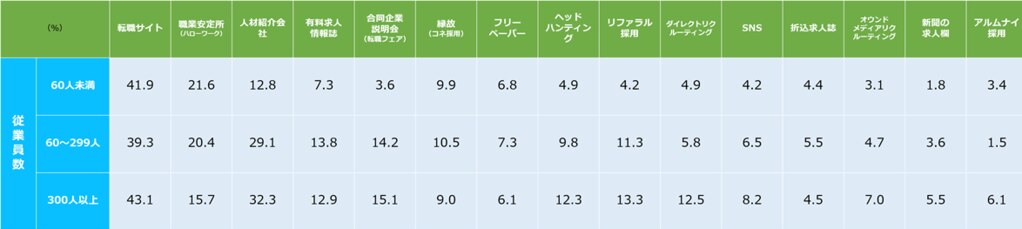

従業員規模別

こちらも転職サイトの達成率が高いです。従業員規模によって、達成率に大きな差がないところを見ると、転職サイトは企業規模や知名度を問わず、一定の成果が出る採用手法であることがわかります。

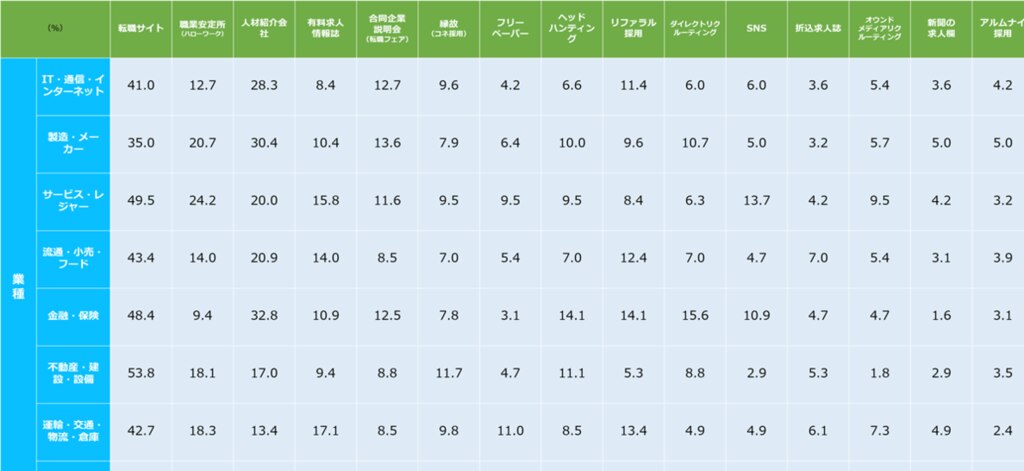

業種別

業種別の分析結果においても、転職サイトの達成率が高いことがわかります。多くの転職サイトには、求職者が業種別に求人情報を検索できる機能が付いているので、業種を問わず露出を高められる採用手法といえそうです。

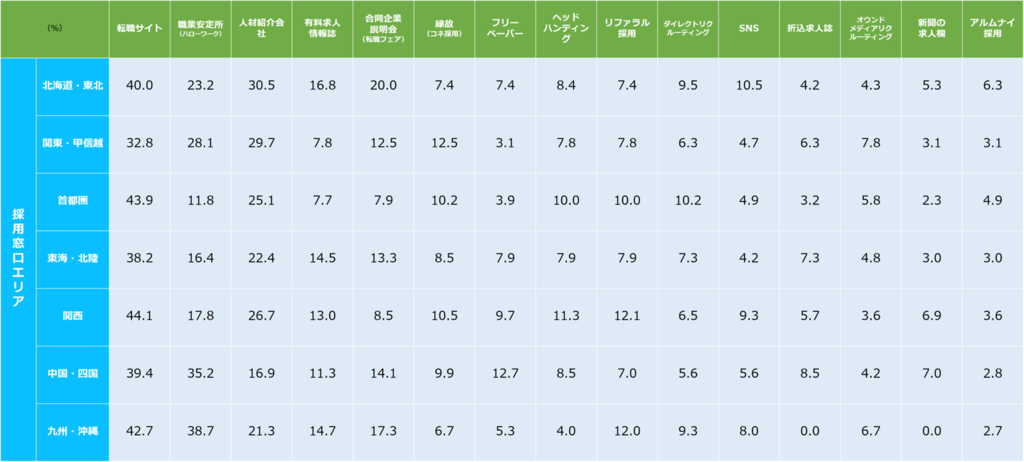

採用窓口エリア別

エリア別に見てみても、転職サイトが強いことがわかります。なお、求職者の人口が多い「関東・甲信越」、地元思考の求職者が多い「中国・四国」「九州・沖縄」では、ハローワークが転職サイトに勝るとも劣らない結果を出しています。

▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「自分に似合う手法がわかる|採用手法10選」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼

求人募集方法のトレンド

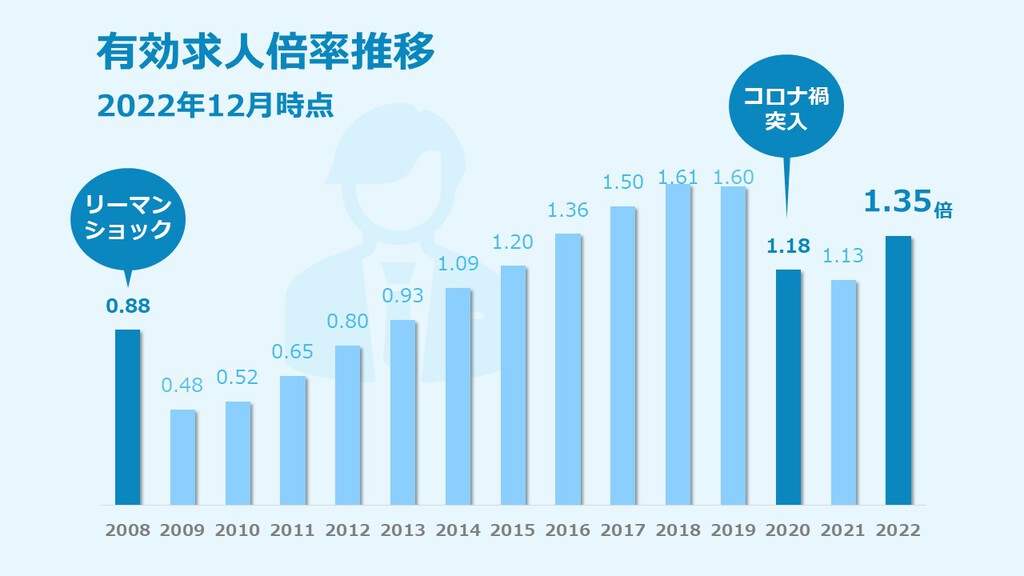

上の図は有効求人倍率の推移です。有効求人倍率とは、求職者1人に対して、何人分の求人があったかを示すもの。求職者数よりも 求人数が多いときは、有効求人倍率が1を上回り、逆のときは1を下回ります。

推移を見てみると、売り手市場にどんどんと傾いていることが分かります。採用がむずかしくなっていく中で、どうやって採用成功させるべきなのか。ここからはトレンドの採用手法をご紹介します。

「待つ採用」から「攻めの採用」にシフト

ただ応募を待つのではなく、こちらからスカウトすることが採用成功に有効な手段です!

★そもそもスカウトメールとは?

転職サイトに登録している求職者のデータベースより、求める人材を検索して、直接アプローチする機能です。まさに、「待ちの採用手法」ではなく「攻めの採用手法」といえるでしょう。

★売り手市場はスカウトメールが有効な手段に!

売り手市場とは、ご存知の通り「求人数」が「求職者数」を大きく上回っている状態を指します。求人情報が数多く溢れているので、求人を求職者に見てもらえる確率が低くなってしまいます。そのため、企業側から求人情報の閲覧を促す手法が大切になってきます。つまり、スカウトメールの活用は、これからの採用に不可欠というわけです。

「辞退」をいかに防ぐかが採用の鍵に

実は、売り手市場の影響で、辞退数も増えているのをご存知でしたか?過去、弊社で実施した、直近1年以内で中途採用を行なった企業へのアンケートでは、なんと「約9割の企業で選考辞退が発生し、その半数が、以前と比較して選考辞退が増えたと実感している」と回答しています。

求人の数が求職者の数を上回っている売り手市場は、すなわち、求職者側に求人の選択肢が豊富にある状況を意味します。よって、辞退率も増加してしまうのです。よって、いかに辞退を防ぐかが、採用成功の鍵を握っているといえます。

今後の主流は「定着」まで見据えた採用

転職者数が増加している現在、それに伴い増えているのが、早期離職です。以下は、早期離職による損失コストの概算を示した図です。

せっかく採用に成功しても、早期離職が起きては企業にとってマイナスにしかなりません。ただ人を集めるだけでなく、入社後に定着する人材を獲得することこそ、これからの時代には必要です。

エン転職でトレンドを押さえた求人募集を実現!

ここまでご紹介してきた採用活動のトレンドをもう一度おさらいすると…

★「待つ採用」から「攻めの採用」へ

★「辞退」をいかに防ぐかが採用の鍵

★今後の主流は「定着」まで見据えた採用

これらを叶える求人募集が可能となるのが『エン転職』です!

スカウト機能を標準装備

「エン転職」には、一部の格安プランを除いて、基本的にスカウト機能が「標準装備」されています。スカウト機能は、攻めの採用手法にシフトする上で、重要となるアイテム。また、求人情報に興味を持った求職者がわかる「気になる機能」も実装。自社の求人に興味を持っている人材へのアプローチも可能なので、効率よく採用活動を進めることができます。

辞退を防ぐ3つの機能

辞退を防ぐための機能が装備されているのも嬉しいポイントです。

1.面接調整

求職者が応募をする際に、面接可能日を登録します。企業はその可能日の中から面接日を選択できるのです。面接日程の調整にまごつくと、その間に求職者の意欲が下がる可能性も。スピーディーな日程調整で、辞退を防ぐことができます。

2.面接アラート

無断の面接辞退を防止するため、無断辞退アラートを通知装備。面接のドタキャンを繰り返す会員には警告を行なうなど、モラルのある転職活動を推進しています。

3.面接対策レポート

書類選考を通過した会員全員に向けて、面接の概要や、面接で重視されるポイントを案内する『面接対策レポート』をお届けしています。面接への意欲を高めると同時に「面接で何を話していいか分からない」といった求職者心理をフォロー。面接キャンセルを防ぐことができます。

入社後の活躍・定着まで見据えた支援

★求人情報には『向いていない人』『仕事の厳しさ』まで正直に記載

『向いていない人』『仕事の厳しさ』といった項目があるのが、エン転職の特徴。これらの項目は、相性が悪い方の入社を防ぎ、仕事の厳しさを認識せずに起こる入社後のギャップをなくすために機能します。転職の失敗は、企業・求職者の双方にとって不幸なもの。エン転職は業界でも先駆けて、ミスマッチ防止に取り組んでいるのです。

★活躍・定着支援ツール『HR OnBoard』も利用可能

『HR OnBoard』は、社員1人1人にアンケートを実施し、仕事に対するモチベーションなどの上下を観測できるツールです。つまり「各社員の離職リスクを見える化」することができるのです。各社員のコンディションを一括で確認し、社員が離職する前にフォローすることができるという優れもの。エン転職に求人広告を掲載すれば、この『HR OnBoard』を無料で利用可能です。

まとめ

入社後の定着・活躍を見据えた採用活動を実践するためには、ノウハウが不可欠。エン転職は業界で唯一、サービス開始当初から一貫して『入社後活躍』という考え方を掲げ、サービスとして形にしてきました。定着・活躍を見据えた求人サイトは、エン転職の他にはないと自負しています。

もし求人募集に悩んだら、ぜひエン転職にご相談を。御社にとってエン転職がフィットするかといった段階からご案内できますので、ぜひ一度ご検討ください。

▼本記事をより詳細に、分かりやすく解説した「自分に似合う手法がわかる|採用手法10選」の資料を以下から無料でダウンロードいただけます▼