メンターとメンティーの違いとは? 役割やメンター制度のポイントを解説

先輩社員が新入社員などのサポートを行なう制度のひとつに「メンター制度」があります。メンター制度ではサポートする側を「メンター」、サポートされる側を「メンティー」と呼びます。

本記事ではメンター制度とメンター・メンティーについて解説します。メンターに求められている役割や、メンティーに推奨されている行動などをご説明しますので、社内の人材サポートにぜひお役立てください。

目次[非表示]

- 1.メンター・メンティーとは

- 1.1.メンター

- 1.2.メンティー

- 1.3.メンターが注目されている理由

- 2.そもそもメンター制度とは

- 2.1.メンター制度を導入する目的

- 2.2.OJT制度やコーチングとの違い

- 3.メンターに求められている役割

- 3.1.アドバイザー・サポーター的な役割

- 3.2.ビジネスパーソンのロールモデル的な役割

- 4.メンティーに推奨されている行動

- 4.1.素直に相談して内省し、気づきを得る

- 4.2.メンターから得た気づきを行動に移す

- 5.メンター制度を導入するときのポイント

- 5.1.メンターとメンティーのミスマッチを防止する

- 5.2.メンターへのフォロー施策を行なう

- 5.3.メンティーへのフォローも怠らない

- 6.まとめ

メンター・メンティーとは

メンター・メンティーとは、メンター制度における役割のことです。メンター制度は主に先輩社員が新入社員の精神的サポートを行なう制度で、人材の定着率向上や、社員のコミュニケーション活発化などの効果があるため、多くの企業で活用されています。まずはメンター・メンティーそれぞれの役割について解説します。

メンター

メンター(mentor)には「指導者・助言者」などの意味があります。つまりメンター制度において、メンターは新入社員や若手社員のサポート役です。

メンターの主な役割は、新入社員や若手社員の不安・悩み・課題などをヒアリングし、精神的なサポートを行なうことです。メンターが実施する定期面談などのサポートを「メンタリング」と呼びます。

メンターがメンタリングで相談に乗る内容は、業務上の悩みだけではありません。メンターは新入社員の人生相談や、私生活での悩みなどを何でもヒアリングしてアドバイスします。相手に対して、誠実に寄り添う姿勢が求められる役割といえるでしょう。

メンティー

メンティーには「メンターの指導やアドバイスを受ける人」という意味があります。メンター制度では、主に以下のような社員がメンティーとなり、メンターからの指導を受けます。

- 新しく入社したばかりの新入社員

- 勤続歴の浅い若手社員

- 不安や悩みを抱えている社員

- 着任したばかりの新しい管理職

メンターが注目されている理由

メンターが注目されている主な理由には、以下の2点が挙げられるでしょう。

- 終身雇用制度が崩壊しつつあり、人材の流動性が高まっている

- 少子高齢化による労働人口不足で、人材の定着率向上が望まれている

日本社会はグローバル化などの影響により、長らく企業の主流となっていた終身雇用制度が崩壊しつつあります。転職市場が活発化し、人材の流動性が高まるなか、少子高齢化による労働人口減少も深刻となっています。

こうした社会の変化により、企業にとっては「人材確保・人材の定着率向上」が大きな課題となっているため、メンターを育成して社内の人材サポートを手厚くしようと試みるケースが増えているのです。

そもそもメンター制度とは

前述した通り、メンター制度は主に先輩社員が、新入社員の精神的サポートを行なう制度のことです。ここではメンター制度について詳しく解説します。

メンター制度を導入する目的

メンター制度を導入する主な目的は、新入社員や若手社員の孤立を防ぎ、離職を防止することです。

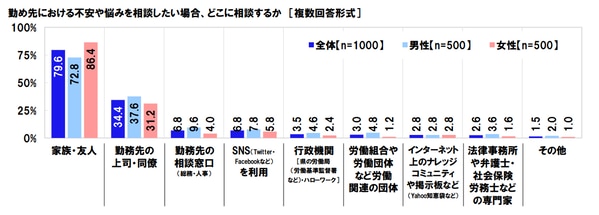

日本労働組合総連合会が行なったアンケート調査では、「勤め先における不安や悩みを相談したい場合、どこに相談するか」という質問に対し、「家族・友人」が1位となっています。

出典:日本労働組合総連合会「入社前後のトラブルに関する調査2022」

「家族・友人」に相談するという回答が男女全体で79.6%なのに対し、「勤務先の上司・同僚」に相談するという回答は男女全体で34.4%に留まっています。つまりアンケートに回答した人の多くが、「職場における不安や悩みを勤務先の人には相談できない」と感じているのです。

こうした傾向を踏まえて、勤務先に悩みを相談できる人が誰もおらず、社員が離職しやすい状況になるのを防ぐため、さまざまな企業でメンター制度が導入されています。

OJT制度やコーチングとの違い

メンター制度のように、先輩社員や上司が新入社員などのサポートをする制度には、「OJT制度・エルダー制度・コーチング・ティーチング」などもあります。それぞれの違いを大まかにまとめましたので、参考にしてください。

メンター制度 |

OJT制度 |

エルダー制度 |

コーチング |

|

主な目的 |

新入社員や若手社員の定着率向上 社員同士のコミュニケーション活性化 |

業務スキル・ノウハウを実務により伝承する |

新入社員や若手社員の早期育成 社員の定着率向上 |

新入社員や若手社員の早期育成 社員の定着率向上 |

サポート役 |

新入社員と年齢が近い他部署の先輩社員 他部署に適任がいない場合は同部署の先輩社員 |

新入社員と同部署の先輩社員 新入社員の直属の上司 |

新入社員と年齢が近い同部署の先輩社員 新入社員の直属の上司 |

新入社員と年齢が近い同部署の先輩社員 新入社員の直属の上司 |

サポート内容 |

主に精神的なサポートを行なう 業務サポートを行なうケースもある |

主に業務上の指導やサポートを行なう |

業務的な指導を行なって早期育成を目指す |

主に業務上の指導を行なう |

なお、メンター制度については以下の記事で詳しく解説しています。メンター制度と他制度との違いや、メンター制度のメリット・デメリットなどをより詳細に知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

▼メンター制度とは? 導入目的やメリット・デメリット、失敗例と手順も解説

メンターに求められている役割

ここからはメンター・メンティー双方に求められている役割や行動について解説します。まずはメンターに求められている役割をチェックしましょう。

アドバイザー・サポーター的な役割

メンターのもっとも重要な役割は、メンティーのアドバイザー・サポーター的な役割をこなすことです。メンティーが相談してきた悩みや不安に対して親身に寄り添い、自分の経験をもとにアドバイスしたり、時にはコーチのように諭したりする行動が求められます。

ただしメンターは、メンティーの直接的な上長ではないため、メンタリングするときに業務命令や指示命令のようなスタンスをとることはやめましょう。メンターはあくまでも「メンティーが気軽に相談できるアドバイザー」のような役割を目指すべきです。

ビジネスパーソンのロールモデル的な役割

メンターには、メンティーにとってのロールモデルとなる役割も期待されています。メンターがビジネスのなかで経験してきた失敗や成功、悩み、喜び、感動などをメンティーへ共有し、メンティーがメンターの話を通して数年後、数十年後の未来を思い描けるようにしましょう。

メンターがメンティーにとっての「ビジネスパーソンとしてのロールモデル」となれば、メンティーが将来のキャリアパスを具体的に思い描けるようになります。その結果、メンティーの仕事へのモチベーションが向上するでしょう。

メンティーに推奨されている行動

続いて、サポートを受ける側であるメンティーに推奨されている行動を解説します。

素直に相談して内省し、気づきを得る

メンターのサポートを受ける側となるメンティーには、次のような行動が推奨されています。

- 困った事や悩み事、不安な事などをメンターへ素直に相談する

- 自身の生産性を高めるため良かった点・悪かった点を内省する

- メンターからのアドバイスを自分なりにかみ砕いて気づきを得る

メンティーはメンターからのサポートを受ける立場なので、話を聞く素直さ・真面目さをもつことが大切です。また、メンターに話したい内容を、相談前にあらかじめ自分のなかでまとめておくと、メンタリングがよりスムーズに進むでしょう。

メンターから得た気づきを行動に移す

メンタリングのなかで、メンターからのアドバイスによって得た気づきを、実際に行動へ移すことも大切です。何事も行動に移さなければ、現状が改善しないため、気づきを得たらアクションへ落とし込むようにしましょう。

メンター制度を導入するときのポイント

最後に、メンター制度を導入するときのポイントを3つ解説します。メンター制度を導入する際は、メンター・メンティー双方へのフォローを怠らないようにしましょう。

メンターとメンティーのミスマッチを防止する

メンター制度を導入するときは、メンターとメンティーのミスマッチが起こらないよう細心の注意を払いましょう。メンティーと相性の良くない先輩社員をメンターに任命すると、メンタリングがメンティーのストレスとなってしまい、離職の原因になる恐れがあります。

メンターとメンティーのミスマッチを防ぐためには、適性検査などのアセスメントツールを活用して、双方の相性を見極めるのがおすすめです。相性の良いメンターを見つけて、メンティーにとって相談しやすい環境を整えましょう。

メンターへのフォロー施策を行なう

メンター制度では、メンティーのケアをするだけでなく、メンターへのフォロー施策も行なう必要があります。メンターを担当する先輩社員は、通常業務と並行してメンタリングも実施することになるため、過度な疲労を抱えやすいからです。

- メンターの通常業務を同部署の社員で分担する

- メンターの上司が定期的にフォロー面談を行なう

- メンターが困ったときに相談できるフォロー役の上司を決めておく

上記のような施策を行ない、メンターをフォローしましょう。

また、メンターを担当する先輩社員に対して、メンター研修を実施するのもおすすめです。メンターに求められる役割や立ち振る舞い、メンター制度の運用方法などを学んでもらい、適切なメンタリングを実施できるようにしましょう。

メンティーへのフォローも怠らない

メンター制度でもっとも大切なのは、メンティーが悩みや不安を相談しやすい環境をつくることです。メンターは常にメンティーへ寄り添う姿勢をもってメンタリングに臨み、間違っても高圧的に接したり、厳しく叱責したりしないよう気を付けましょう。

まとめ

メンター制度におけるメンター・メンティーの役割や、推奨されている行動などを解説しました。メンター制度ではサポートする側を「メンター」、サポートされる側を「メンティー」といいます。メンター制度を導入することで、社内の人材サポートが強化され、社員の定着率向上につながるでしょう。

なお、「入社後の定着率を向上させたい」とお考えの場合は、募集の段階で離職率の低い求人サービスを活用するのも有効です。「入社後、自社に定着・活躍する人材を採用したい」とお考えの方は、ぜひ『エン転職』にご相談ください。

エン転職は1000万人の会員を保有する、日本最大級の中途採用向け求人サイトです。エン・ジャパンが「入社1年以内の離職率」に関する調査を行なったところ、エン転職経由で入社した人材は、他サイト経由で入社した人材より、離職率が半分以下であると判明しました。

現在、世にある多くの採用サービスが「入社後活躍」の重要性を語るようになっています。しかし口にするのは簡単でも、サービスにまで落とし込めるかは別問題です。

エン転職はサービス開始以来、この「入社後活躍」を信念として掲げ、実現するためのサービスを追求してきました。入社後に活躍する人材の採用支援において、もっとも企業のお力になれるサービスだと自負しています。

採用でお悩みの際は、以下のエン転職お問い合わせ窓口より、お気軽にご相談ください。

▼エン転職の料金表・特徴をまとめたパンフレットは以下からダウンロードいただけます。

ほかにも『エン転職』には採用を成功に導く様々な特徴があります。『エン転職』の料金表・パンフレットダウンロード、サービスの詳細確認はこちらから行なえますのであわせてご覧ください。

▼エン転職のサービスページ